Ни для кого не секрет, что в настоящее время стоимость услуг по ремонту и установке дверного замка значительно превышает стоимость нового запорного устройства, поэтому каждый раз вызывать специалиста довольно накладно. Кроме того, далеко не во всех случаях поломка замка настолько серьезна, что требует вмешательства извне. Как показывает практика примерно в половине случаев вполне можно обойтись своими силами, нужно только иметь некоторую сноровку, нехитрый инструмент и желание некоторое время «повозиться» с замком. Ремонт дверных замков своими руками, по сути, сводится к трем основным действиям:

Как ни странно подготовка к ремонту замка в большей степени сводится к психологическому настрою. Ведь подобного рода неисправности запорных устройств возникают часто неожиданно и доставляют при этом массу неприятностей в виде опозданий на работу, срывов важных мероприятий, поездок и прочего. Прежде всего, следует успокоиться и вовремя вспомнить о том, что безудержные крики и проклятия в адрес замка не будут способствовать его скорой починке. Глубоко вздохните и начинайте готовиться к ремонту запорного устройства.

Прежде всего, нужно определить к какому типу замков относится интересующее нас запорное устройство и из каких частей оно состоит. Замков существует очень много, поэтому рекомендуем вам почитать и посмотреть фото в сети Интернет, для того чтобы идентифицировать ваш тип по внешним признакам. Иными словами по тем элементам, которые видны без вскрытия корпуса замка.

Прежде всего, нужно определить к какому типу замков относится интересующее нас запорное устройство и из каких частей оно состоит. Замков существует очень много, поэтому рекомендуем вам почитать и посмотреть фото в сети Интернет, для того чтобы идентифицировать ваш тип по внешним признакам. Иными словами по тем элементам, которые видны без вскрытия корпуса замка.

Затем нужно посмотреть (также на фото) из каких частей состоит ваш тип замка, с тем, чтобы впоследствии разборку корпуса производить осознанно, а не по наитию. Далее внимательно осмотрите крепежные элементы замка, с тем чтобы правильно подобрать ключи, отвертки и прочие инструменты для вскрытия его корпуса.

Кроме того, понадобятся:

Подготовившись морально и подобрав инструмент можно приступать к поиску неисправности. Не спешите разбирать корпус замка, для начала осмотрите его внимательно снаружи, вставьте ключ и попробуйте повернуть его, прислушиваясь к щелчкам. Обычно на этом этапе удается исключить сразу множество типов поломок. Если стало ясно, что причина неисправности кроется в секретном механизме запирающего устройства, то необходимо вскрыть корпус.

На самом деле причин неисправности замка бывает довольно много, некоторые видны сразу, а некоторые определить сложно. Как ни странно самые простые поломки, которые устранить можно за пять минут, обнаружить не профессионалу бывает затруднительно. Поэтому опишем типичные причины неисправности замка, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Отметим сразу, починка механизма пластинчатого (сувальдного) замка далеко не всегда возможна без привлечения профессионала. А в ряде случае починить такой замок вообще нельзя, поскольку комплектующие к нему не производятся. Если поврежден один из сувальдов и ему есть замена, то поврежденную пластину нужно аккуратно извлечь. Для этой операции особенной сноровки не требуется, чего не скажешь об этапе установки новой пластины. Вот тут-то вам и потребуется весь запас терпения.

Осматривая механизм сувальдного замка, необходимо обращать внимание не только на пластины, но и на состояние пружин. Довольно часто причиной поломки механизма становится выскочившая пружинка. Обычно такую поломку заметно сразу, но как говорится, случаи бывают разные, будьте внимательны. Нередко вскрыв корпус и сняв замок не замечаешь никаких проблем, более того ключ в замочную скважину входит свободно и хорошо в ней поворачивается, механизм начинает работать как часы. При установке замка на прежнее место проблема возвращается – секретный механизм отказывается работать, причины может быть две:

Замок с цилиндрическим секретом ремонтируется только посредством замены цилиндра. Починка секрета в данном случае невозможна, но и то верно, что запасные части на такие замки приобрести гораздо проще, чем на пластинчатые запорные устройства. Замена цилиндрического секрета производится в следующем порядке.

Подводя итог, отметим, что ремонт замка входной двери, как и любой другой требует желания, терпения и определенной сноровки, хотя большинство поломок хороший хозяин или даже хозяйка могут устранить своими руками. Производя любые манипуляции с поврежденным замком, не забудьте ознакомиться с особенностями его конструкции, в противном случае можно не только не решить проблему, но и усугубить ее. Удачных вам ремонтных работ!

(Лабораторная работа)

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКОВ

§ 1. Устройство, принцип действия и классификация замков

Для запирания различных помещений, сейфов, шкафов, ящиков столов и иного рода объектов используются различные механизмы и приспособления. Одним из наиболее распространенных средств запирания являются замки.

Замок - это изделие, служащее для запирания дверей и имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку 1 .

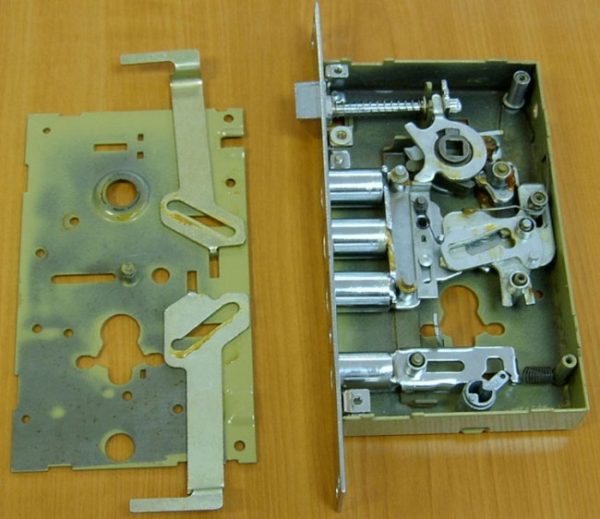

Механические замки, независимо от их назначения и конструкции, имеют следующие основные части: корпус, засов, фиксирующее устройство. Во многих замках имеются предохранительные устройства или элементы деталей замка, выполняющие предохранительные функции. К каждому замку прилагаются один или несколько штатных ключей.

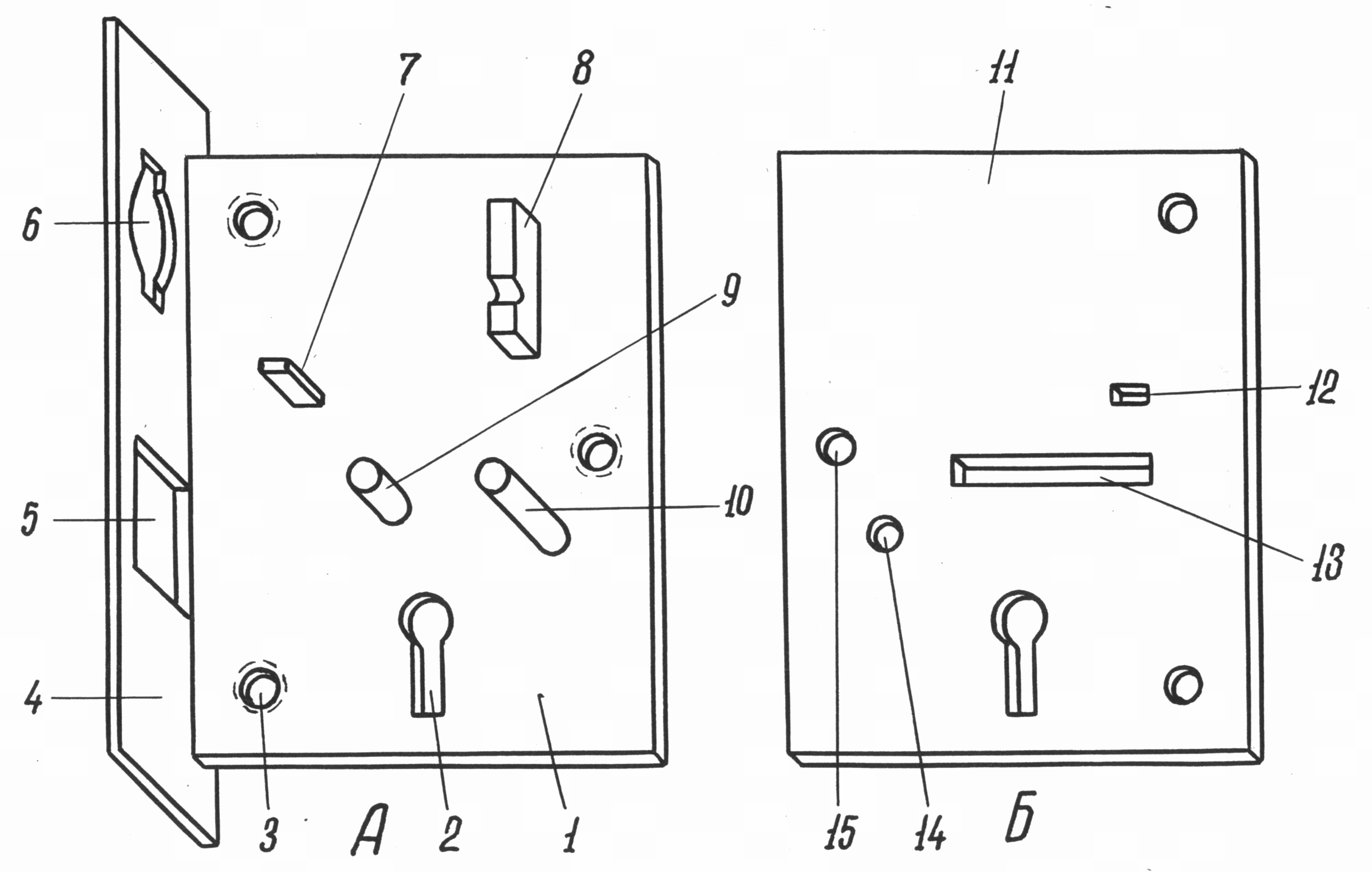

Корпус - это часть замка, служащая для размещения внутри нее деталей его механизма. Корпус врезного замка состоит из основания, к которому крепятся лицевая планка и крышка. На основании корпуса располагаются стойки различного назначения. На верхней грани висячего замка с крышкой имеются два отверстия для концов дужки, а замочную скважину делают в крышке. У многих висячих замков корпус монолитный. Форма и размеры корпусов замков могут быть разнообразными, а их лицевые поверхности часто отделывают гальваническими, лакокрасочными, эмалевыми и другими защитно-декоративными покрытиями. Висячие контрольные замки отличаются наличием двух крышек: основной и дополни-

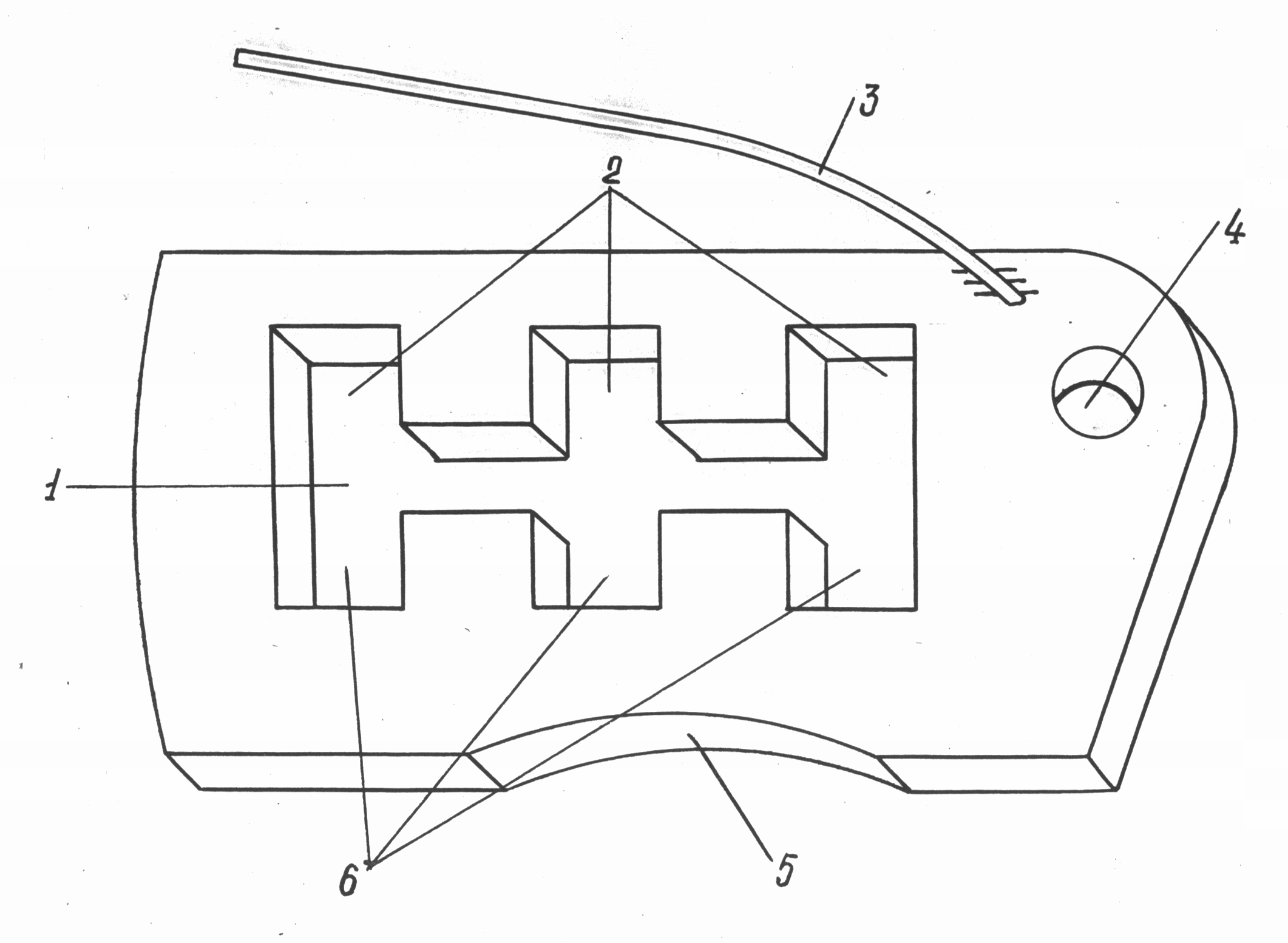

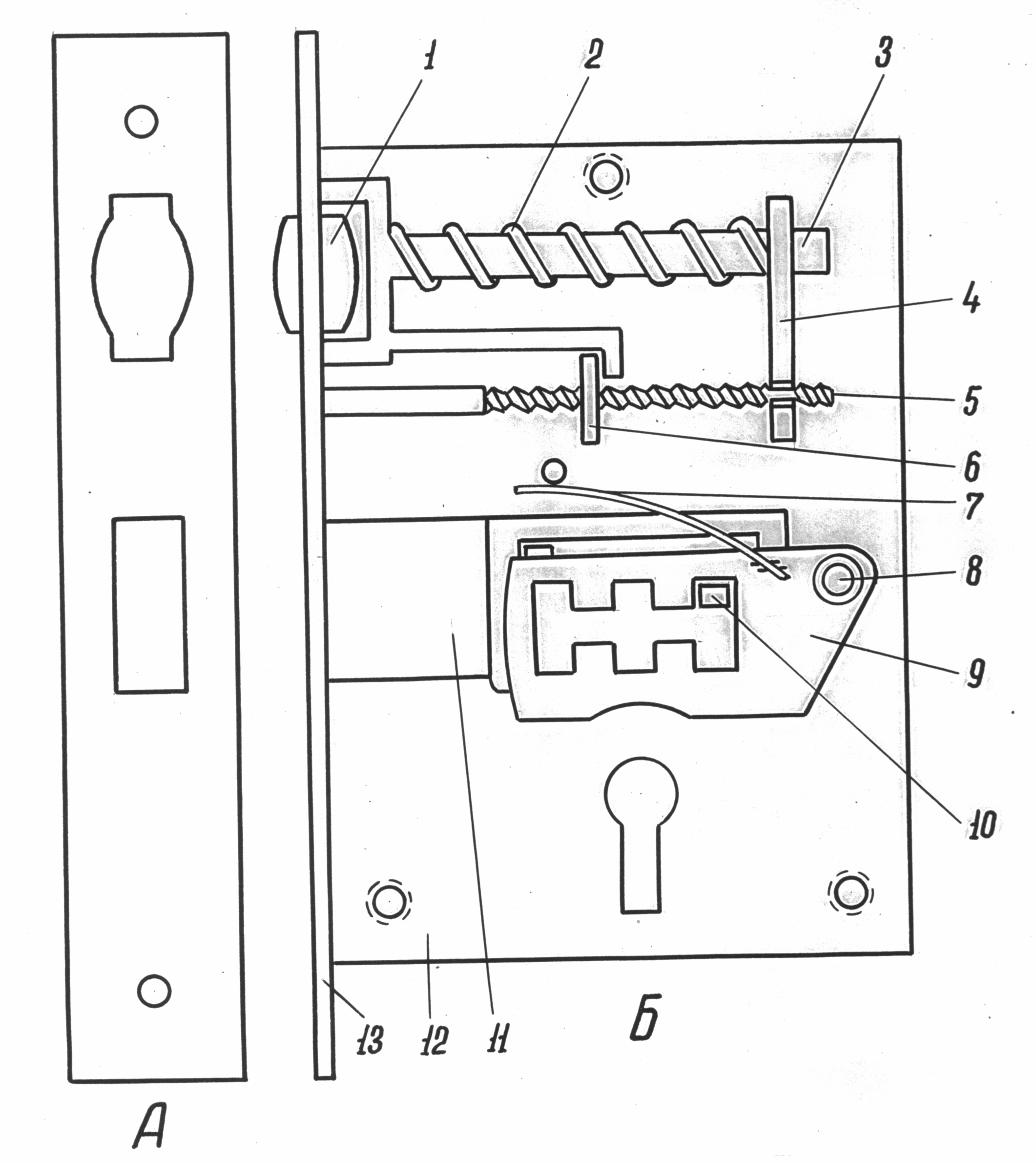

Тельной (контрольной), между которыми помещается контрольный вкладыш (рис. 1).

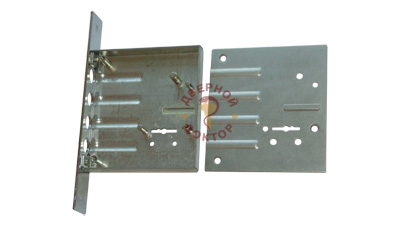

Рис. 1

. Элементы корпуса врезного замка:

1 - основание корпуса замка; 2 - скважина для ключа; 3 - отверстие

С резьбой для крепления крышки корпуса; 4 - лицевая планка замка;

5 - отверстие в лицевой планке для сувальдных пружин; 6 - отверстие

В лицевой планке для ролика фиксатора; 7 - упорная стойка для сувальдных пружин; 8 - упорная планка фиксатора; 9 - направляющая стойка;

10 - ось сувальд; 11 - крышка корпуса; 12 - вырез для упорной стойки

Сувальдных пружин; 13 - вырез для стойки засова; 14 - отверстие для оси

Сувальд; 15 - отверстие для крепления крышки к основанию корпуса

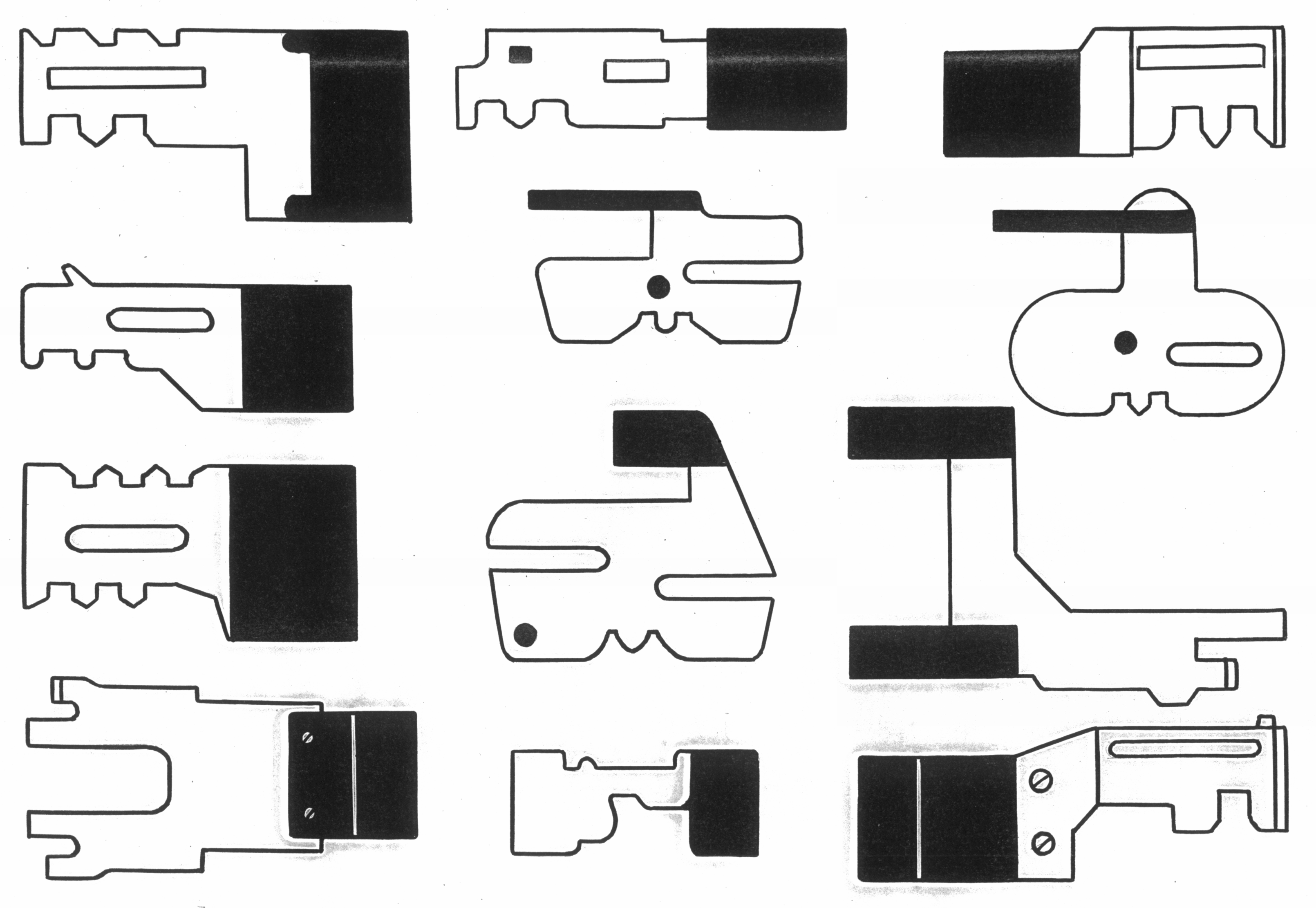

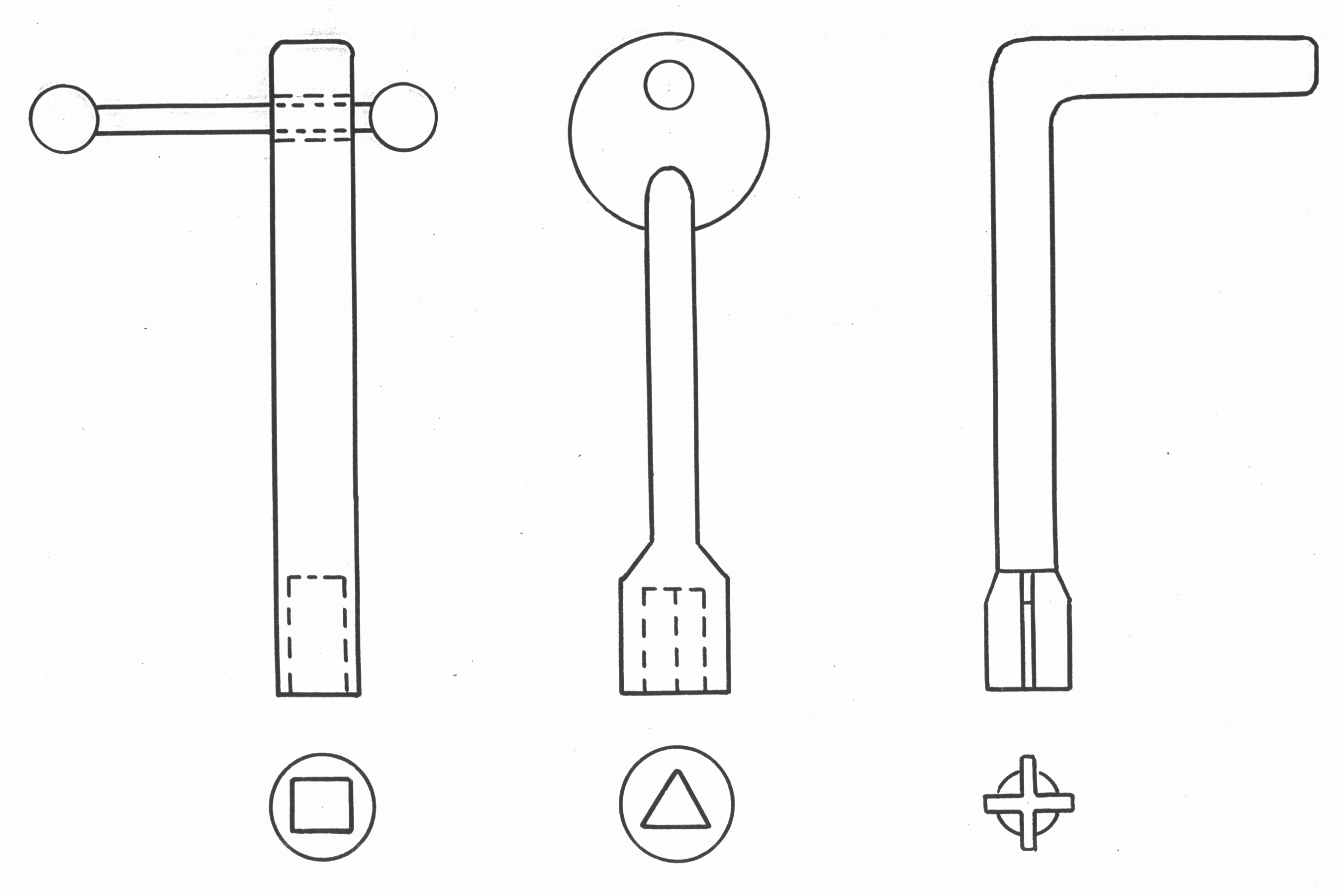

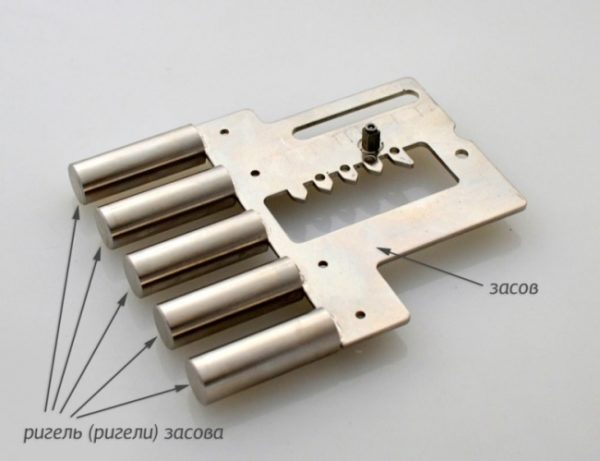

Засов - это деталь, служащая для запирания замка посредством перемещения ее головки в вырез запорной планки или запираемого конца дужки. Конструкция засова может быть различной, но в любом варианте у него имеются два обязательных элемента - хвостовик и головка (рис. 2). На хвостовике засова имеются различные вырезы и стойки с определенной функциональной нагрузкой (рис. 3). Замок может иметь как один, так и несколько засовов или же засов с несколькими головками.

Фиксирующее устройство предназначено для фиксации засова при запертом или отпертом положении замка. В качестве фиксирующих деталей выступают различного рода пружины, резьбовые соединения засова с корпусом, выступы на подвижных деталях запирающего механизма и сувальдах. Из всех фиксирующих деталей конструктивно наиболее разнообразны сувальды.

Рис. 2.

Засовы замков с различными запирающими механизмами.

Черным цветом выделены головки засовов

Рис. 3.

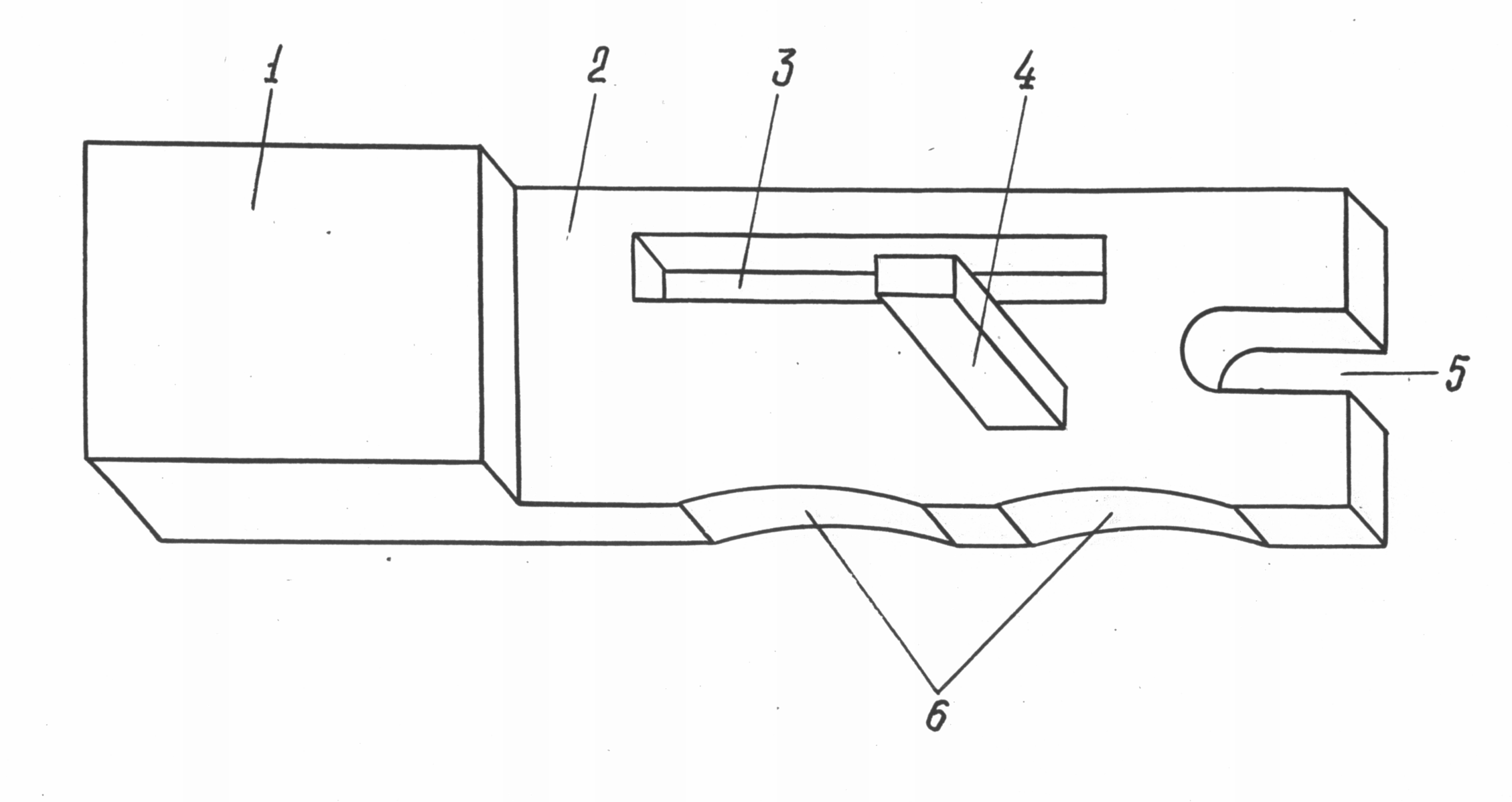

Засов сувальдного замка, запираемого двумя оборотами ключа:

1 - головка; 2 - хвостовик; 3 - вырез для направляющей стойки; 4 - стойка;

5

- вырез для оси сувальд; 6

- вырез для бородки ключа

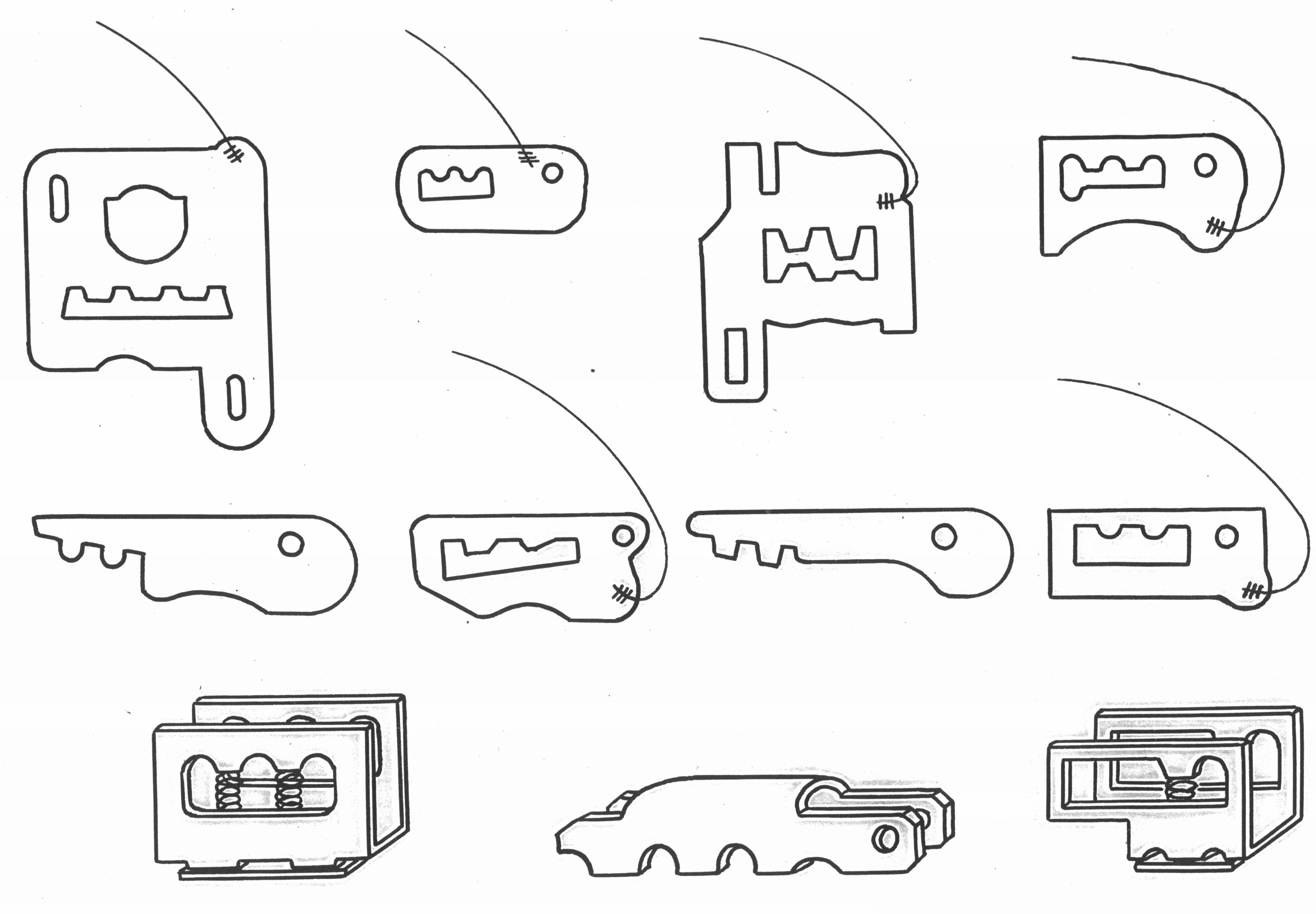

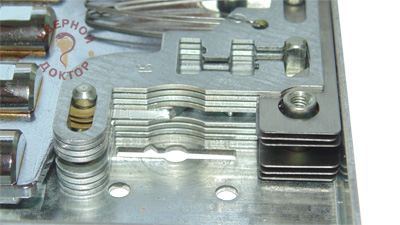

Сувальда представляет собой пластину из металла с окном в центральной части (рис. 4). В окне имеются выемки для стойки засова, расположенные сверху и снизу или только сверху, которые и выполняют роль стопорящих элементов. Иногда в тех же целях вместо окон используются углубления, расположенные в нижней части сувальд. Форма, конструктивные особенности сувальд и их элементов достаточно разнообразны (рис. 5). Каждая сувальда имеет пружину и подвижно закрепляется на оси или направляющих стойках. В отдельных замках применяется одна, общая для всех сувальд пружина. Количество сувальд, их местоположение, толщина, размеры выемок окон в совокупности являются механизмом секретности сувальдного замка.

Рис. 4.

Сувальда для замка, запираемого на два оборота ключа:

1 - сувальдное окно; 2 - верхние выемки сувальдного окна;

3 - пружина сувальды; 4 - отверстие для оси; 5 - вырез для бородки ключа;

6 - нижние выемки сувальдного окна

Рис. 5. Различные конструктивные виды сувальд

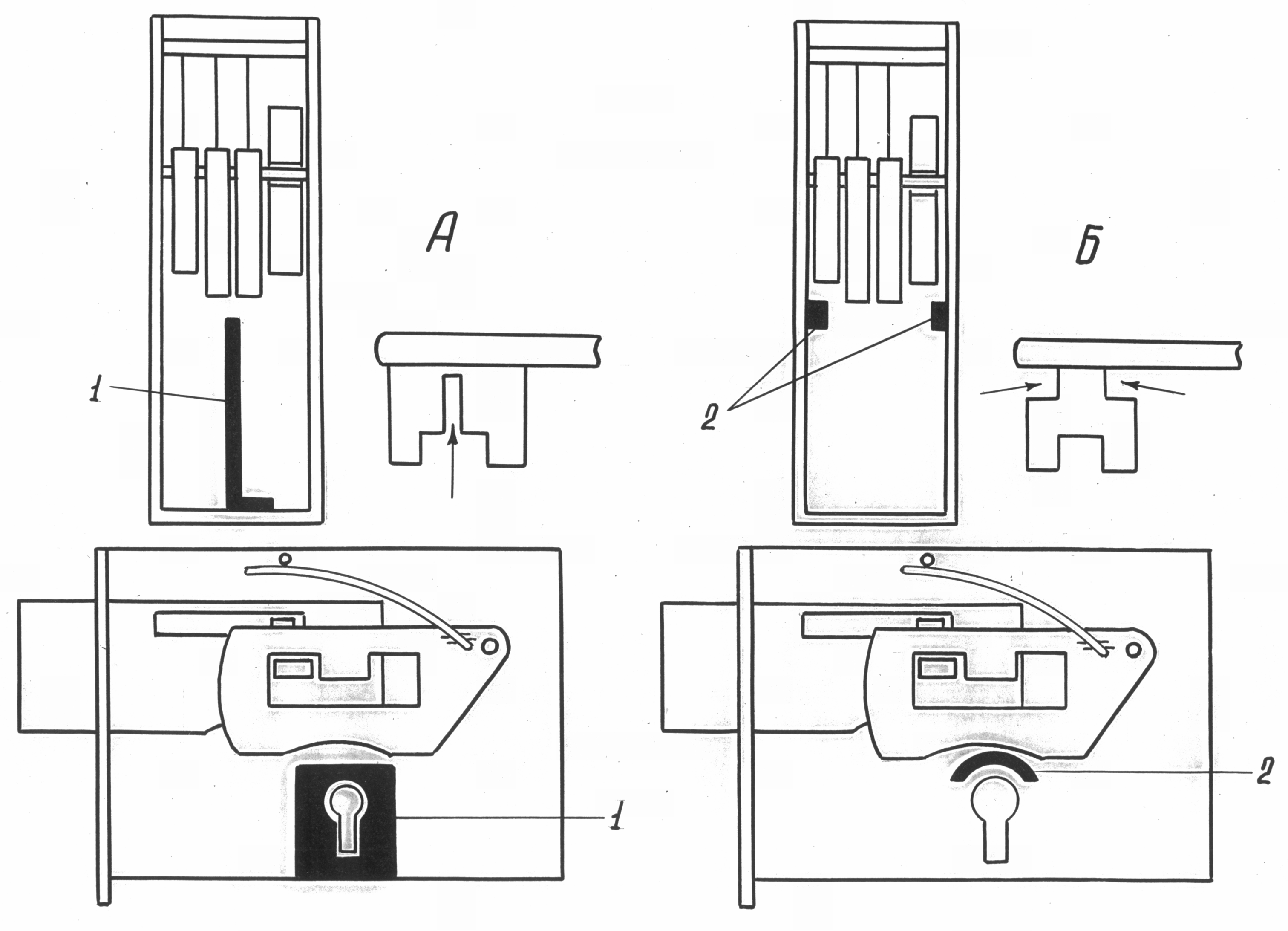

Механизм секретности - это устройство в механических замках, которое при взаимодействии со штатным носителем кода (например, ключом) осуществляет его связь с засовом или создает условия для его перемещения от какого-либо другого органа (ручка, штурвал и т. д.). В систему механизма секретности включаются и детали, специально предназначенные для того, чтобы затруднить доступ к деталям запирающего механизма и тем самым усложнить возможность отпирания замка посторонними предметами. Эти детали называются предохранителями. Предохранители изготавливаются в виде пластин определенной формы и размеров либо металлических стержней и крепятся в продольном или поперечном положении относительно основания корпуса (рис. 6). Функции своеобразного предохранительного устройства выполняет и конфигурация скважины для ключа.

Рис. 6. Предохранители в сувальдных замках:

А - продольный предохранитель; Б - поперечный предохранитель.

1 - пластина продольного предохранителя; 2 - выступы поперечного предохранителя. Стрелками показаны пропилы на бородках ключей

к замкам с предохранителями

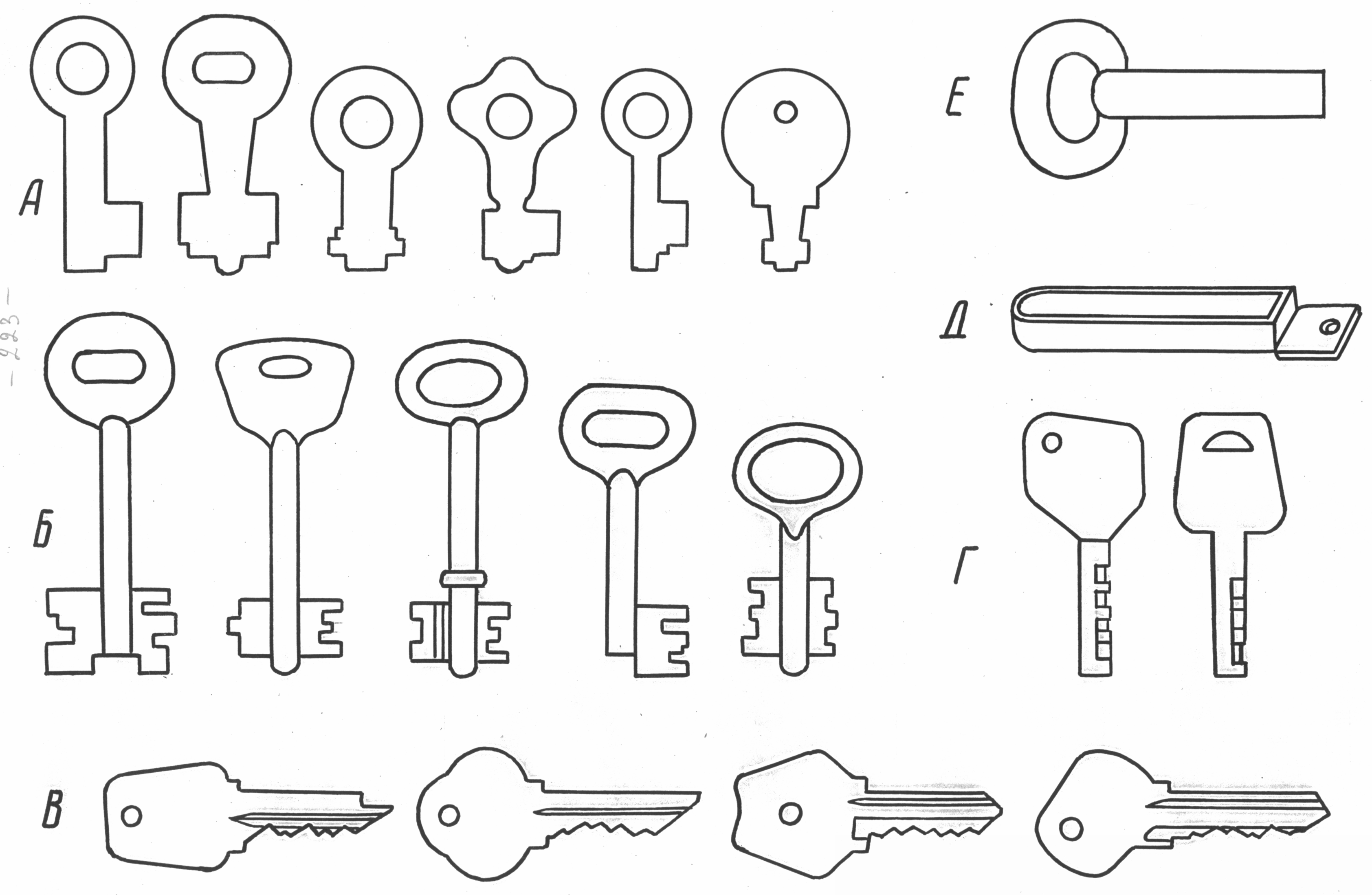

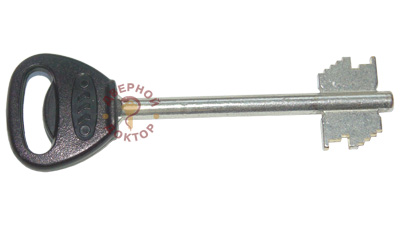

Ключ - это изделие, служащее для приведения в действие запирающих устройств замка или штифтов цилиндрового механизма и обеспечивающее необходимый выход засова 1 . В зависимости от системы запирающего механизма ключи изготавливаются в различных конструктивных вариантах.

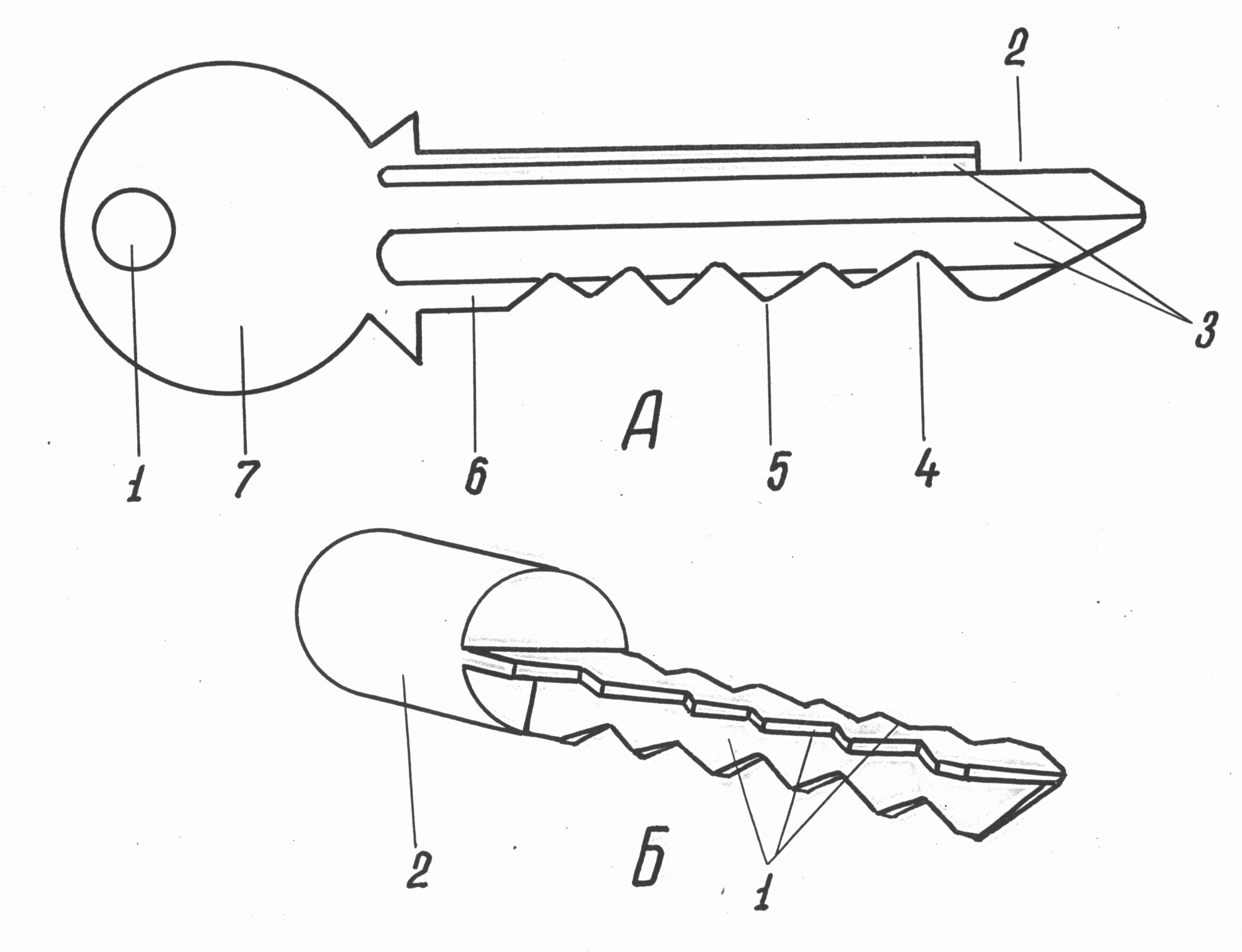

Наиболее просты по своей конструкции ключи бессувальдных замков, состоящие из головки, стержня, одной или двух бородок. Ключ для замка с реечным механизмом представляет собой цилиндрический или прямоугольный стержень, на котором на определенных расстояниях и под определенным углом расположены пропилы. Ключи к сувальдным замкам имеют одну или две бородки с различным количеством выступов и вырезов (рис. 7).

Рис. 7.

Ключи к замкам с различной системой запирания:

А - ключи к бессувальдным замкам; Б - ключи к сувальдным замкам;

В - ключи к цилиндровым замкам; Г - ключи к цилиндровым замкам типа

«Аблой»; Д - ключ к магнитному замку «Сюрприз»; Е - ключ к винтовому замку

Конструкция ключей к цилиндровым замкам зависит от количества рядов штифтов запирающего механизма. Ключ к однорядному цилиндровому механизму плоский, с выступами и разделяющими их вырезами на одной из торцевых граней пластины. Ключ к замку с двумя рядами штифтов, расположенных друг против друга, имеет выступы и вырезы на двух противолежащих торцах. Аналогично выглядит ключ и к цилиндровому пластинчатому замку.

Если замок снабжен тремя или более рядами штифтов, то ключ имеет цилиндрический стержень, заканчивающийся тремя или большим количеством пластин с выступами и вырезами на торцевой части каждой из них (рис. 8).

Рис. 8.

Ключи для замков с цилиндровыми механизмами:

А - ключ к замку с одним рядом штифтов: 1 - ушко; 2 - пропил для

предохранителя; 3 - пазы на стержне; 4 - вырез на стержне; 5 - выступ

на стержне; 6

- стержень; 7

- головка ключа. Б

- часть ключа для замка с тремя рядами штифтов: 1

- ряды вырезов и выступов; 2

- часть стержня ключа

На полукруглом, в поперечном сечении, стержне ключа к замку типа «Аблой» располагаются различные по ширине и углу наклона к диаметральной плоскости стержня вырезы (рис. 9).

Рис. 9.

Ключ для замка «Аблой»:

1

- ушко; 2

- головка; 3

- стержень; 4

- уступы

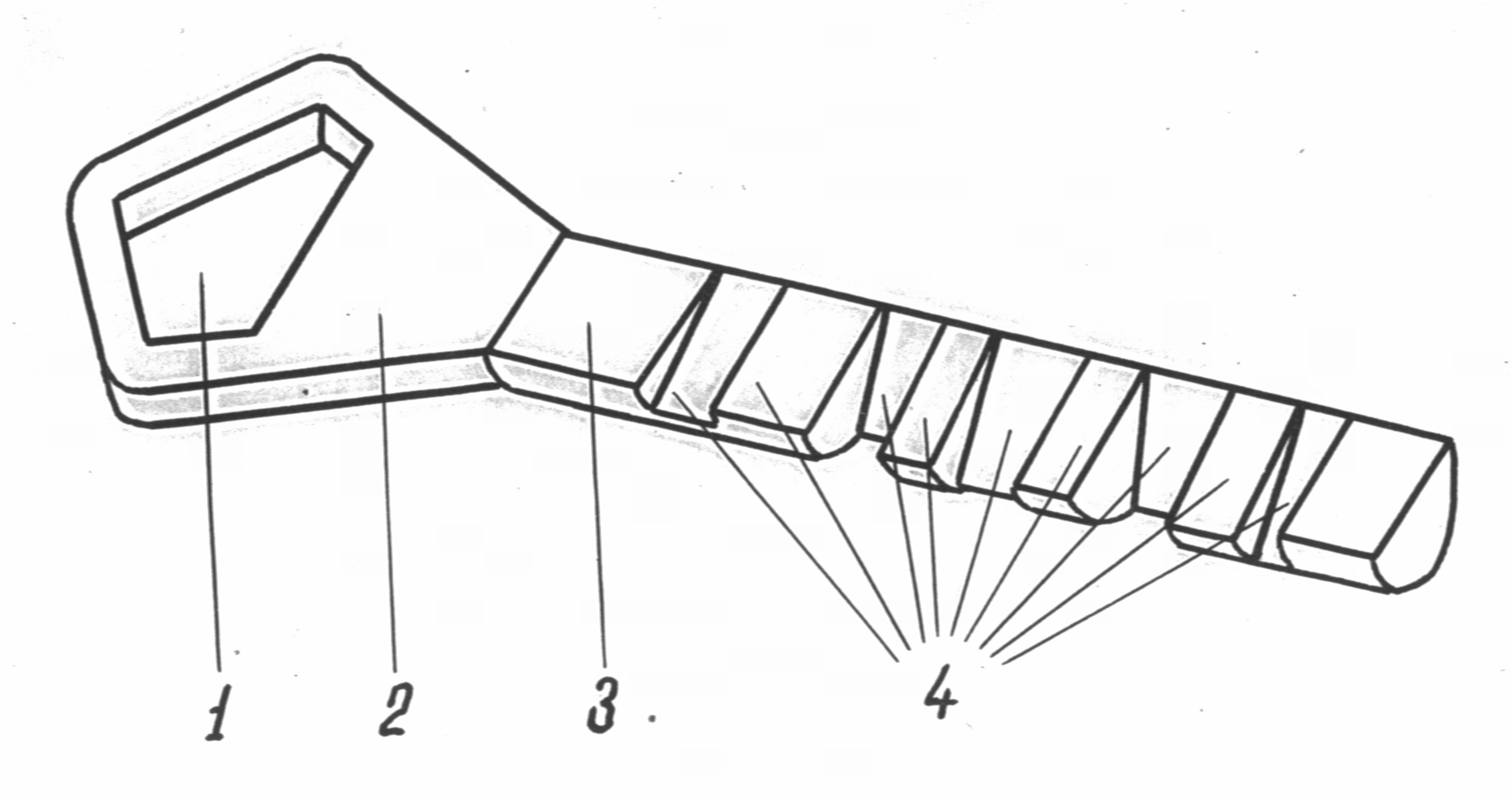

Ключи к винтовым замкам имеют стержень определенного профиля и размера, на одном конце которого находится головка (иногда функции головки выполняет Г-образно загнутый конец стержня), а на другом - трубчатый элемент с определенным внутренним поперечным профилем (рис. 10). Иногда вместо трубчатого элемента стержню ключа в этом месте придается крестообразная форма или форма многогранника.

Рис. 10.

Ключи к винтовым замкам

Для механических замков с кодовой (шифровой) системой запирания ключом служит определенная комбинация букв или цифр. Такие замки отпираются и запираются постановкой вручную (без ключа как отдельного материального объекта) дисков запирающего механизма в определенное положение.

Кроме механического воздействия элементов ключа на детали запирающего механизма в ряде замков перемещение деталей механизма может осуществляться посредством магнитного или электромагнитного полей. Существуют замки, ключом к которым является определенный образ, например папиллярный узор пальца конкретного человека, трансформируемый в ключ с помощью ЭВМ. Иногда одному замку предназначается несколько ключей с различными особенностями контактирующих с деталями запирающего механизма элементов стержня или бородки. Так, по несколько ключей (до 14), поочередно в определенной последовательности вводимых в замок для его отпирания, имеют широко распространенные в Монголии и встречающиеся на территории Бурятии и Тувы самодельные и кустарно изготовленные замки оригинальной конструкции. Запираются они автоматически.

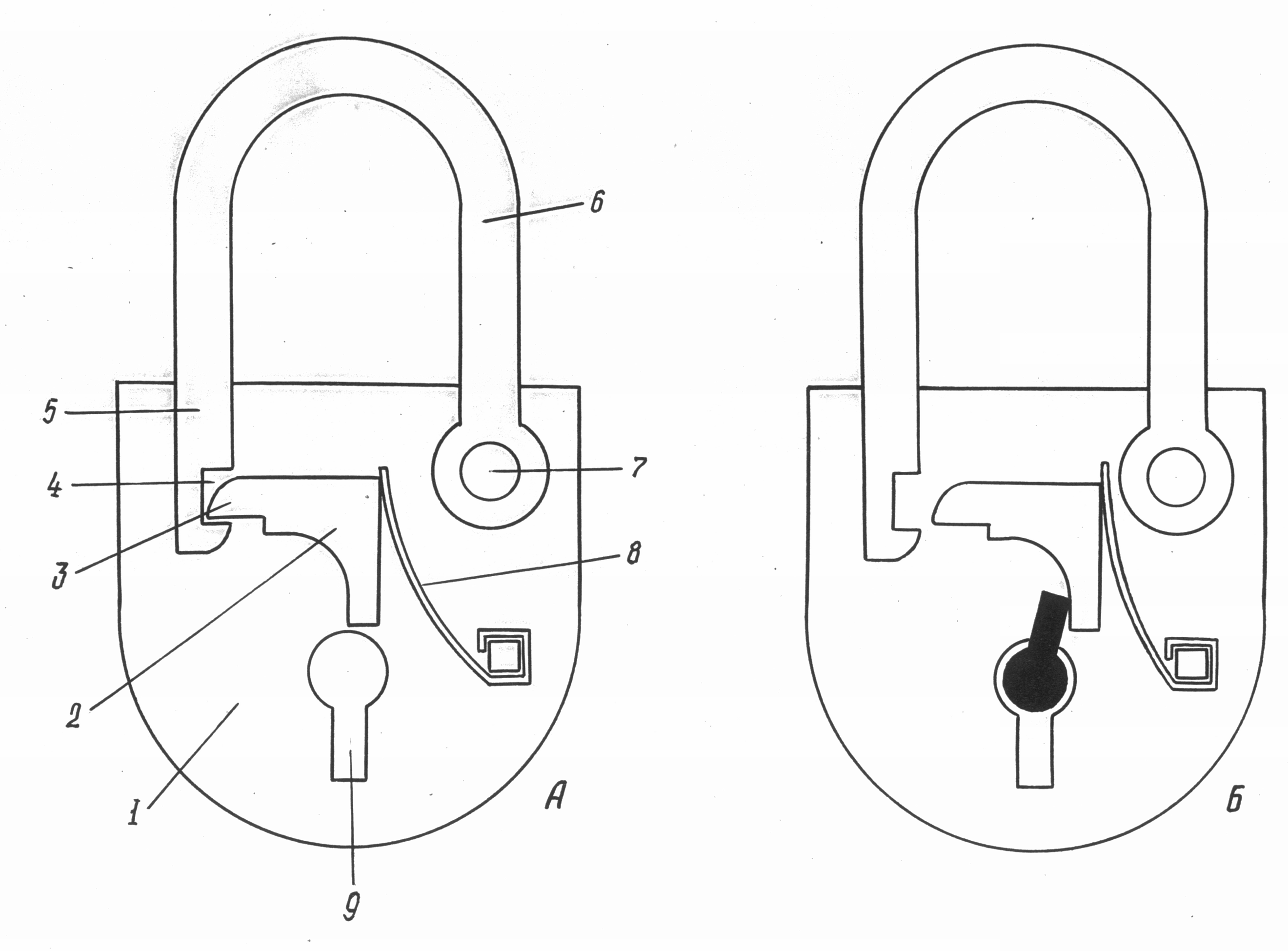

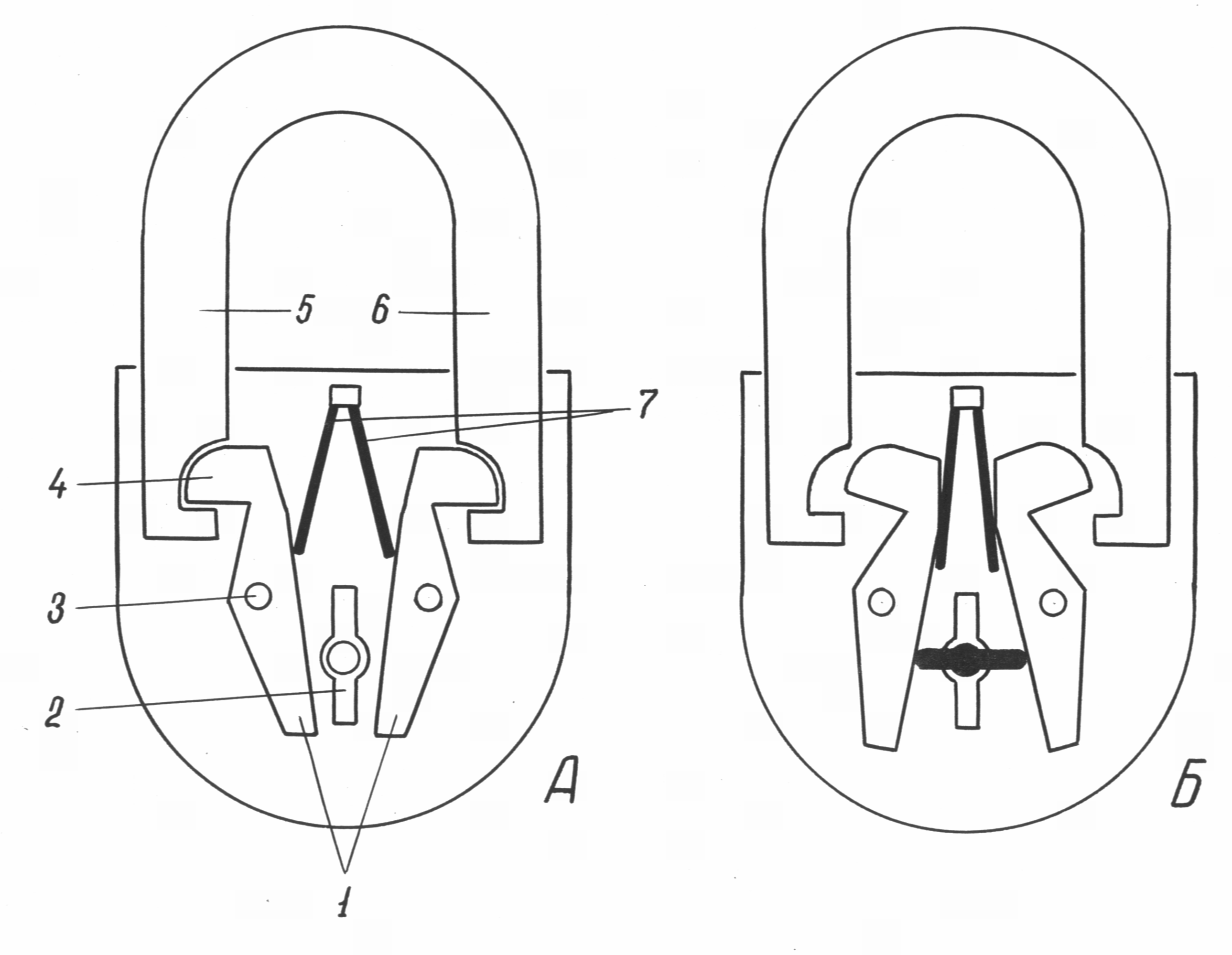

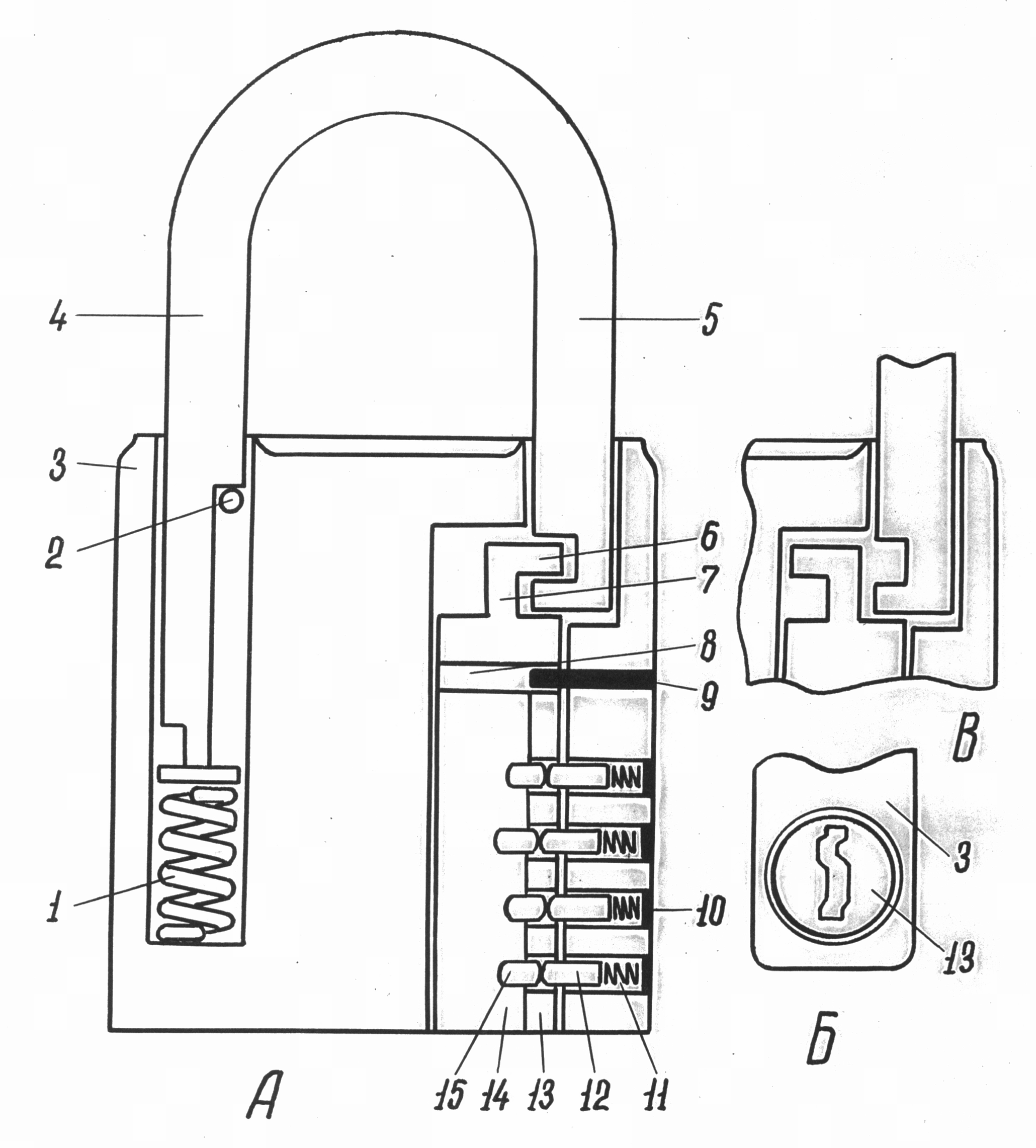

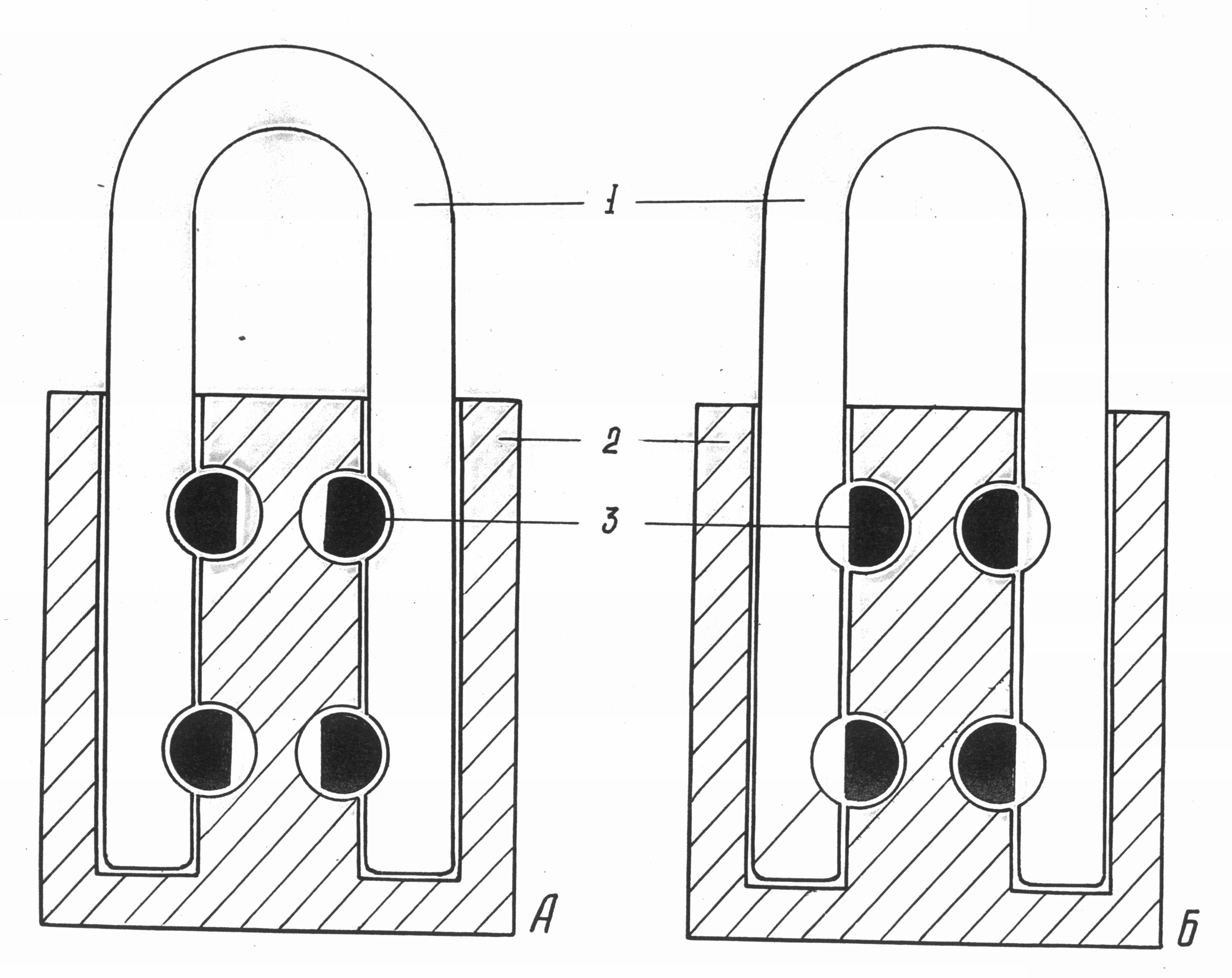

Принцип действия замков обусловливается конструктивными особенностями запирающих механизмов. Наиболее просты по устройству и принципу действия бессувальдные замки. Висячий бессувальдный замок (рис. 11) состоит из корпуса и дужки, один конец которой закреплен на оси, а на другом (запираемом) имеется вырез в виде углубления или сквозного окна для головки, нагружен пружиной. В крышке замка имеется скважина для ключа.

Рис. 11.

Принцип действия висячего бессувальдного замка:

А Б 1 - корпус; 2 - засов; 3 - головка засова; 4 - вырез на запираемом конце дужки;

5 - запираемый конец дужки; 6 - дужка; 7 - ось дужки; 8 - пружина засова;

9 - скважина для ключа

Отпирание замка производится в следующем порядке: при введении ключа в замочную скважину и повороте по часовой стрелке его бородка давит на хвостовик засова и, преодолевая упругость пружины, перемещает засов вправо. При этом головка засова выходит из выреза в запираемом конце дужки. Вращением дужки на оси ее запираемый конец выводится из корпуса замка. В ряде подобных замков дужка самостоятельно выходит посредством специальной пружины. В некоторых типах бессувальдных висячих замков дужка не вращается на оси, а, подпружиненная снизу, выталкивается из корпуса.

Большинство указанных замков запираются без помощи ключа. Для этого необходимо надавить на дужку сверху вниз, ее запираемый конец войдет в корпус и начнет давить на головку засова, отодвигая его в сторону. Как только вырез на дужке окажется против головки засова, он под действием пружины возвратится в исходное положение и окажется заблокированным.

Бессувальдные замки с двумя засовами, независимо закрепленными на отдельных осях и нагруженными общей или отдельными пружинами, отпираются поворотом двухбородочного ключа на 90є. Бородки ключа при этом раздвигают хвостовики засовов в стороны, а головки засовов выходят из углублений в запираемых концах дужки (рис. 12).

Рис. 12. Принцип действия висячего бессувальдного замка с двумя засовами:

А - замок в запертом положении; Б - замок в отпертом положении.

1 - засовы; 2 - скважина для ключа; 3 - ось засова; 4 - головка засова;

5, 6 - запираемые концы дужки; 7 - пружины засовов

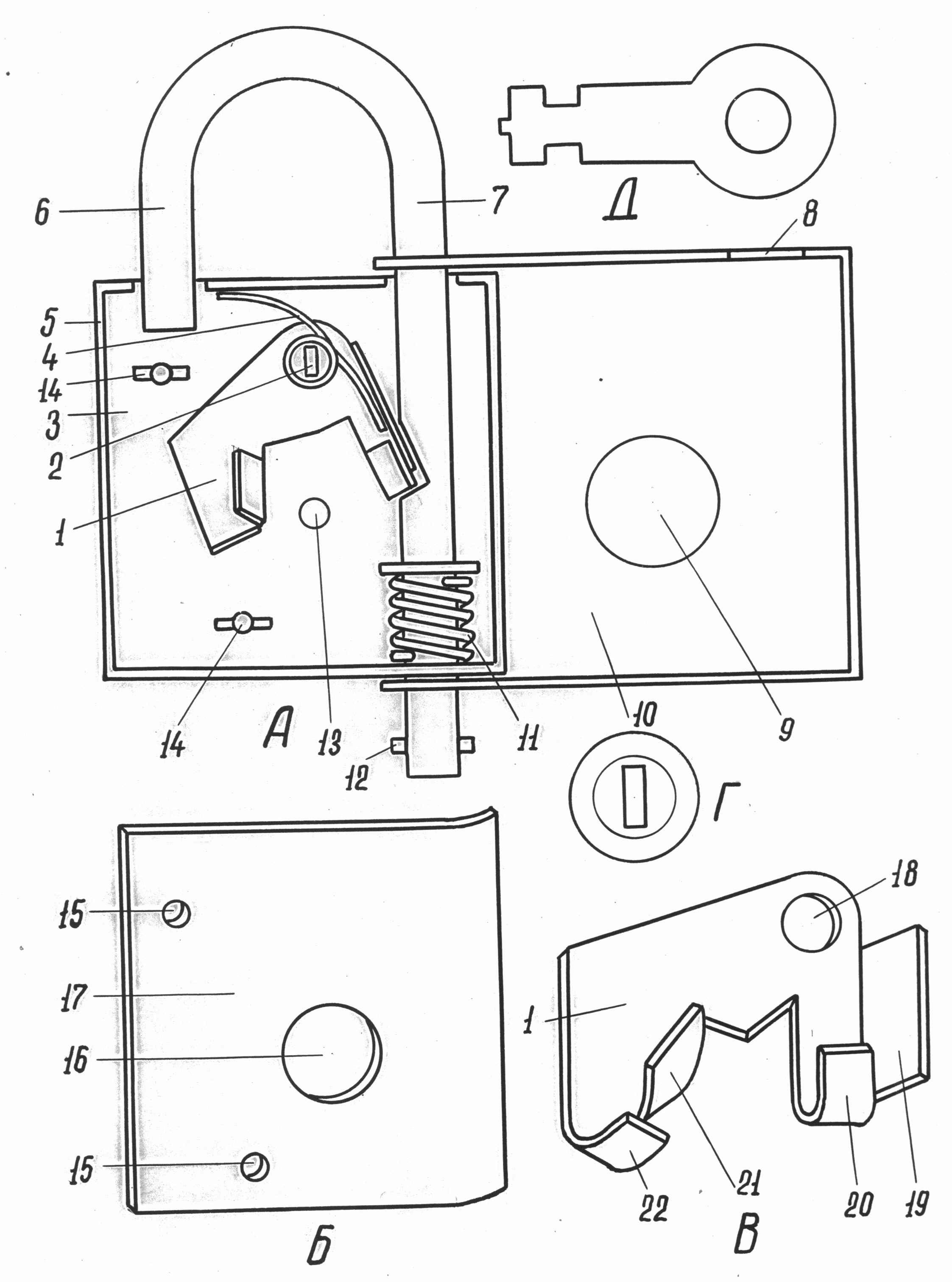

Широкое распространение получили бессувальдные контрольные замки (рис. 13). Особенность их конструкции - наличие дополнительной крышки. Между ней и основной крышкой корпуса помещают контрольный вкладыш (определенного размера кусок бумаги с подписью ответственного лица или оттиском печати), который закрывает замочную скважину и виден через окно в дополнительной крышке. Дополнительная крышка в запертом положении замка фиксируется свободным концом дужки, проходящим через отверстие в ее верхней грани.

Рис. 13.

Устройство висячего бессувальдного контрольного замка:

А - замок; Б - крышка корпуса; В - засов; Г - ключевина; Д - ключ.

1 - хвостовик засова; 2 - ось засова и пружины; 3 - основание корпуса;

4 - пружина засова; 5 - боковая стенка; 6 - свободный конец дужки;

7 - запираемый конец дужки; 8 - отверстие для свободного конца дужки;

9 - контрольное окно; 10 - дополнительная (контрольная) крышка; 11 - пружина дужки; 12 - ограничитель; 13 - стойка для ключа; 14 - стойка для крепления крышки корпуса; 15 - отверстия для крепления крышки корпуса; 16 - отверстие для ключевины; 17 - крышка корпуса; 18 - отверстие для оси; 19 - упорный выступ для пружины; 20 - головка засова; 21 - выступ для ключа;

22 - стойка, усиливающая выступ для ключа

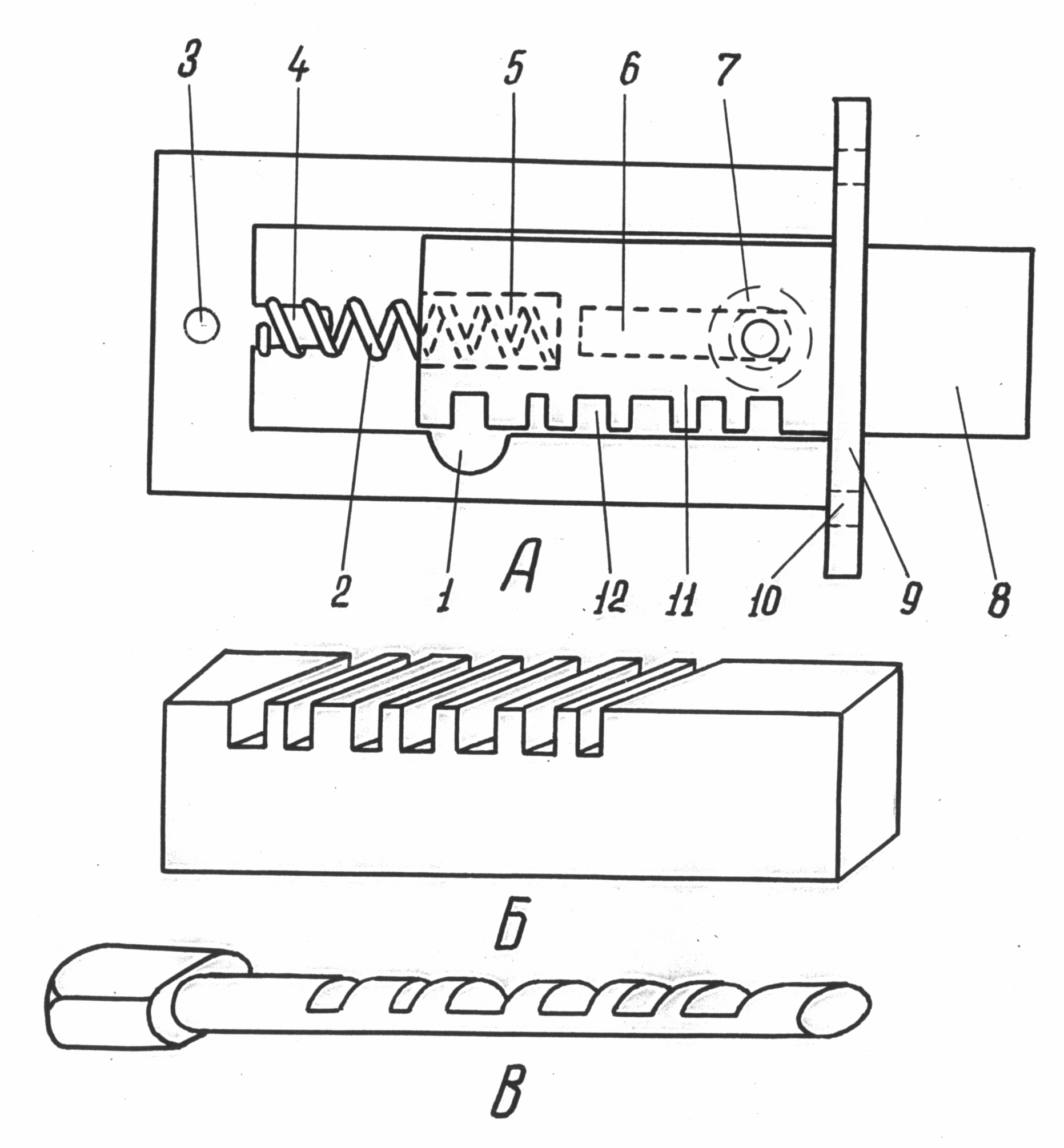

Своеобразно устроен замок с реечным засовом (рис. 14). В таком замке на нижней грани хвостовика засова имеются различные по размерам вырезы, расположенные под определенным углом и на разном расстоянии друг от друга. На стержне ключа имеются наклонные пропилы, размерные и угловые характеристики которых соответствуют промежуткам между вырезами на хвостовике засова. При вдавливании ключа в замочную скважину пропилы на нем поочередно входят в зацепление с наклонными выступами между вырезами на засове, что создает усилие для его передвижения и сжатия пружины. Во время извлечения ключа из скважины засов возвращается пружиной в первоначальное положение, соответствующее запертому состоянию замка. Для фиксации засова в отпертом положении служит стопорный винт, который своей головкой выходит за поверхность корпуса замка, прикрепленного с внутренней стороны двери.

Рис. 14.

Устройство накладного реечного замка:

А - замок; Б - засов; В - ключ; 1 - скважина для ключа; 2 - пружина засова; 3 - отверстие в корпусе для крепления замка; 4 - направляющий стержень

Пружины засова; 5 - углубление в хвостовике засова; 6 - прорезь в корпусе;

7 - винт фиксации засова; 8 - головка засова; 9 - лицевая планка;

10 - отверстие для крепления замка; 11 - хвостовик засова;

12 - пропил в хвостовике засова

Значительное количество конструктивных видов реечных замков имеют на одном засове две и более головок, одновременно выходящих за лицевую планку при запирании замка.

Простота устройства бессувальдных и реечных замков позволяет преступникам сравнительно легко устранять их как препятствия, используя простейшие отмычки, а порой и просто посторонние предметы (гвоздь, шило, кусок проволоки и т. п.).

Отличительной особенностью сувальдных замков является наличие в их запирающем механизме сувальды (сувальд) как элемента фиксации засова в определенном положении.

Конструктивно сувальдные замки выполняются в различных вариантах, с большим или меньшим количеством узлов и деталей. Некоторые типы таких замков показаны на рис. 15 и 16.

Взаимодействие деталей запирающего механизма сувальдного замка происходит следующим образом (рис. 17). В запертом положении замка стойка хвостовика засова зафиксирована в ближайшей к головке засова верхней выемке сувальдного окна. При повороте ключа вырез бородки приподнимает сувальду на такую высоту, при которой стойка хвостовика засова оказывается напротив свободного пространства между выступами, разделяющими выемки сувальдного окна. Поворачиваясь дальше, ключ другим уступом бородки передвигает засов внутрь корпуса. Затем бородка ключа уходит вниз, а сувальда под действием пружины опускается, при этом стойка хвостовика засова фиксируется второй выемкой сувальдного окна. Взаимодействие деталей в ходе запирания замка происходит аналогично и осуществляется поворотом ключа в противоположную сторону.

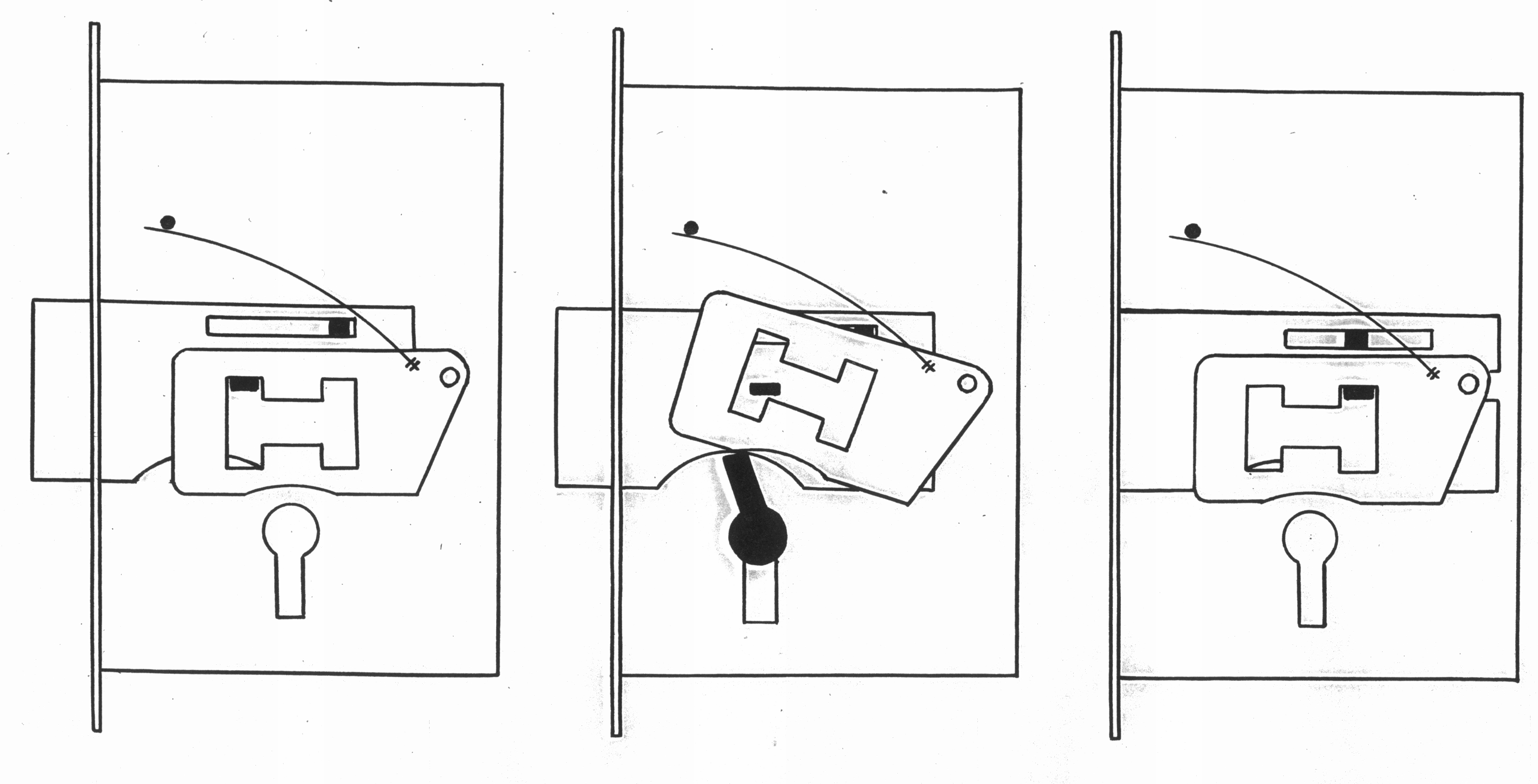

Рис. 17.

Принцип действия сувальдного механизма

При наличии в замке нескольких сувальд каждая из них в процессе отпирания и запирания замка приподнимается соответствующим вырезом бородки ключа на строго определенную высоту, обеспечивая свободный проход стойки хвостовика засова в сувальдном окне.

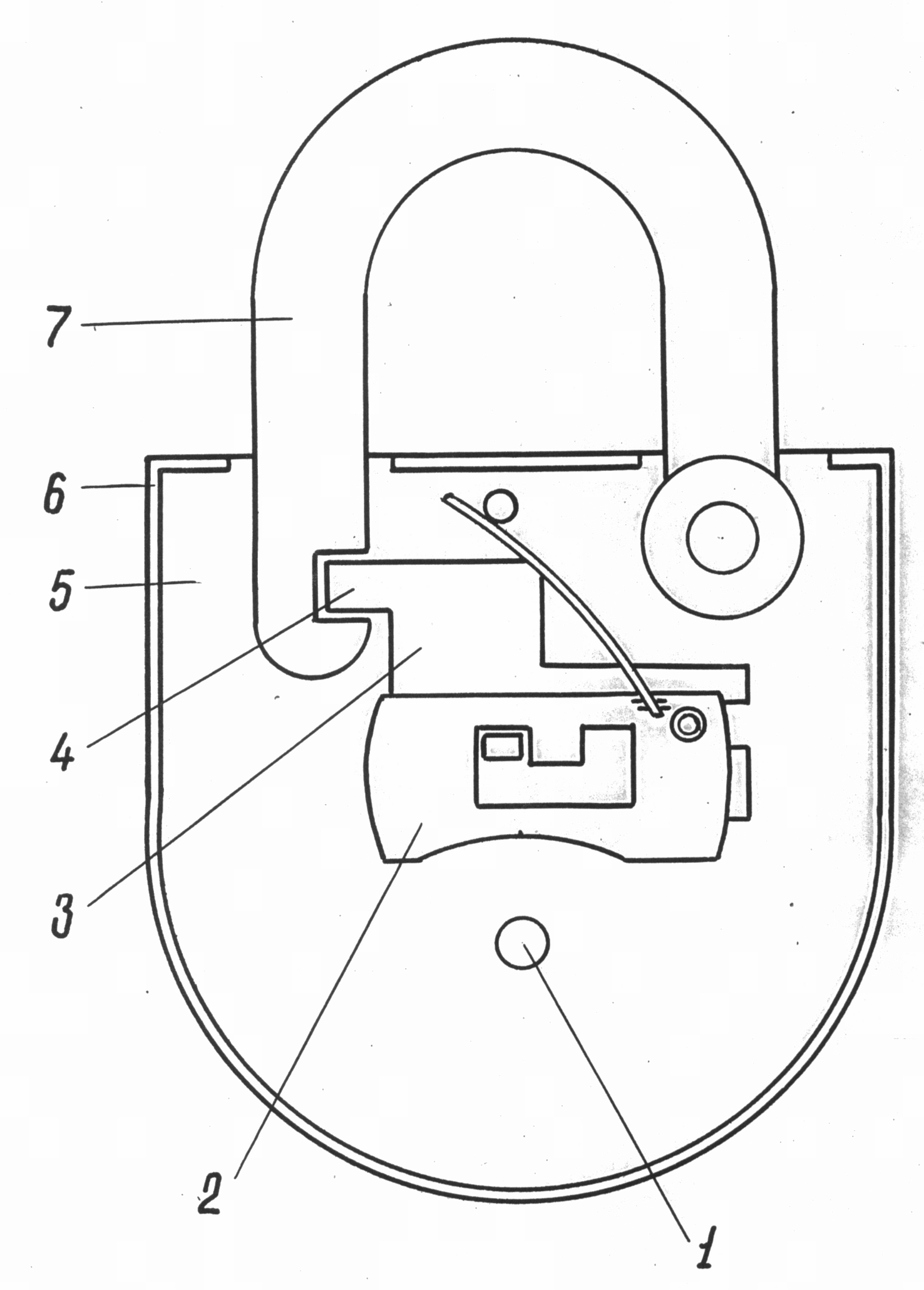

Оригинальной конструкцией запирающего механизма обладает такая разновидность сувальдного замка, как висячий магнитный замок «Сюрприз».

В нем функции сувальд выполняют свободно подвешенные штифты, которые при отпирании замка ориентируются магнитными полями ключа в определенном положении и позволяют хвостовику засова перемещаться в корпусе замка (рис. 18).

Рис. 18. Устройство висячего магнитного замка «Сюрприз»:

А - расположение отверстий на хвостовике засова; Б - замок в запертом

Положении; В - ключ; Г - замок в отпертом положении; 1 - корпус;

2 - запираемый конец дужки; 3 - головка засова; 4 - пружина дужки;

5 - дужка; 6 - свободный конец дужки; 7 - углубление для ключа; 8 - блок штифтов; 9 - направляющий стержень засова; 10 - штифт; 11 - хвостовик засова; 12 - двуплечий рычаг; 13 - пружина рычага; 14 - магнит ключа

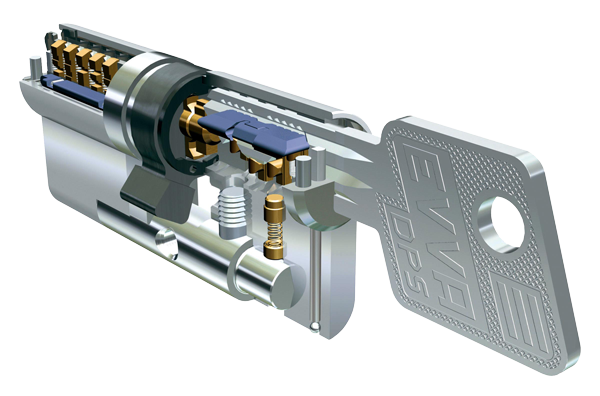

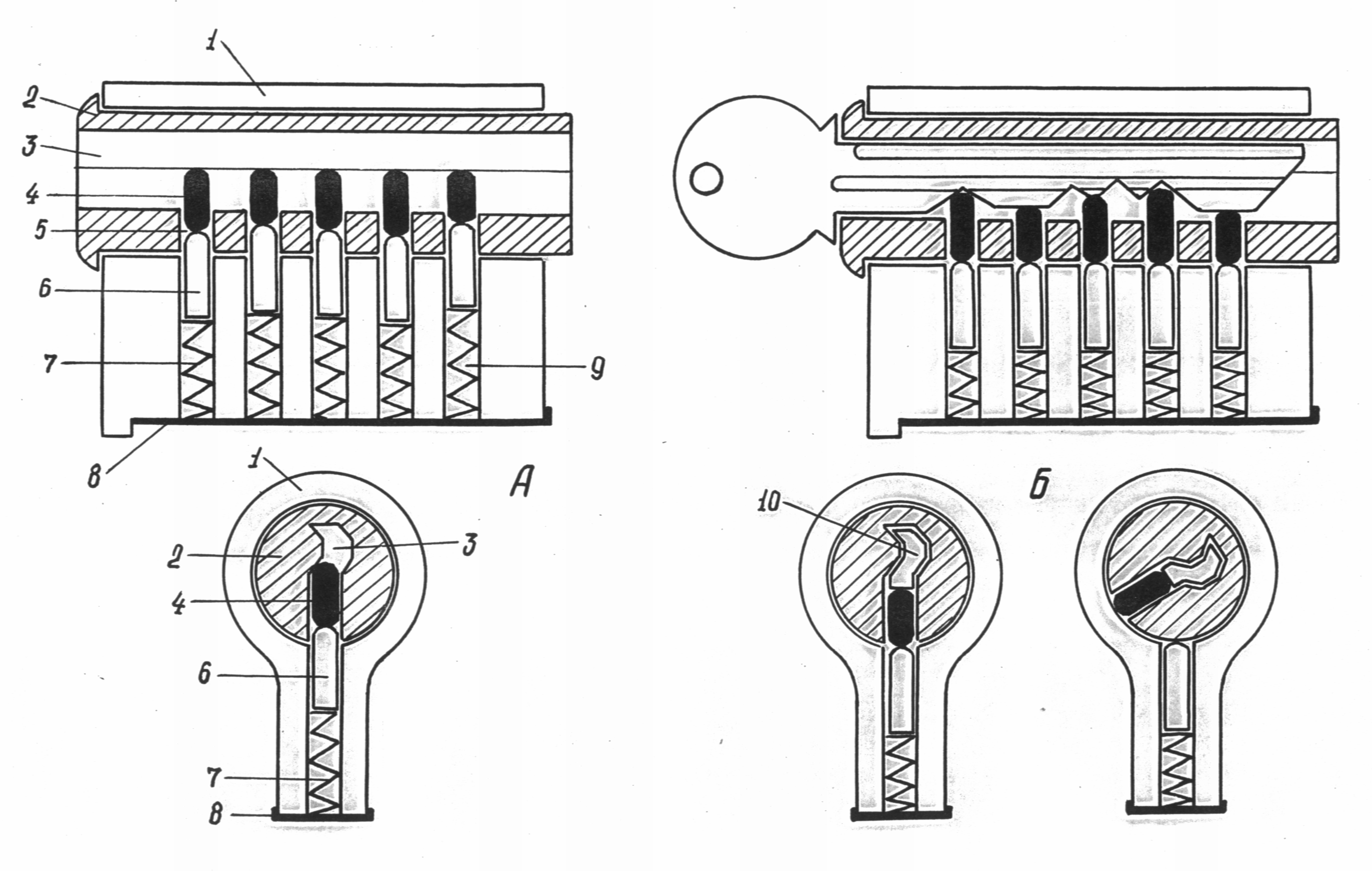

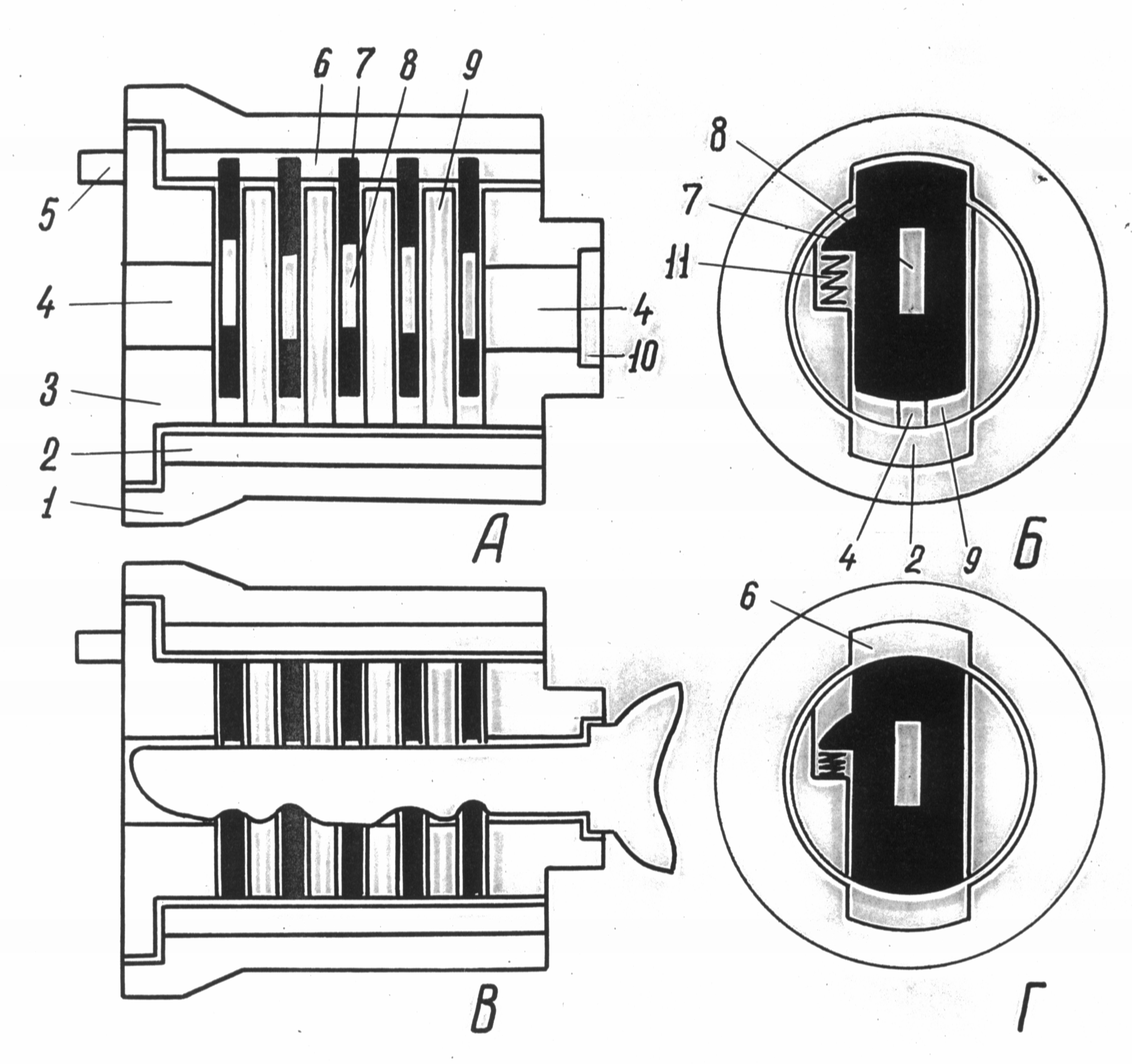

Замки с цилиндровым механизмом весьма разнообразны и наиболее сложны по своей конструкции. Их механизм состоит из цилиндра, расположенного внутри корпуса (рис. 19). В цилиндре, вдоль его продольной оси, имеется скважина с фигурными боковыми гранями - паз для ключа. Гнезда для штифтов располагаются в один ряд и соединяют скважину для ключа с поверхностью цилиндра. В корпусе цилиндра имеются аналогично расположенные гнезда для штифтов корпуса. Снаружи эти гнезда закрыты заглушками или одной общей пластиной. В литых висячих замках функции корпуса цилиндрового механизма выполняет отверстие в корпусе замка. В гнезде цилиндра помещаются штифты различной длины, а в гнездах корпуса - одинаковой. Штифты корпуса опираются на спиральные пружины.

Рис. 19. Устройство цилиндрового механизма:

А - механизм в запертом положении; Б - механизм в отпертом положении;

1 - корпус; 2 - цилиндр; 3 - скважина для ключа; 4 - штифт цилиндра;

5 - гнездо цилиндра; 6 - штифт корпуса; 7 - пружина корпуса;

8 - крышка корпуса; 9 - гнездо корпуса; 10 - ключ

В запертом положении механизма гнезда цилиндра и корпуса совпадают. Под действием пружин штифты корпуса частично выталкиваются в гнезда цилиндра и перекрывают границу между корпусом и цилиндром, тем самым фиксируя последний и препятствуя его вращению.

При введении ключа в скважину штифты цилиндра утапливаются в гнезда так, что плоскость их соприкосновения со штифтами корпуса совмещается с границей между корпусом и цилиндром. В этом положении штифтов цилиндр свободно проворачивается ключом и поводком перемещает ригель.

Цилиндровые замки выполняются в висячем, врезном и накладном вариантах. Среди висячих замков с цилиндровым механизмом наибольшее распространение получили образцы с литым корпусом (рис. 20).

Рис. 20.

Устройство висячего цилиндрового замка с литым корпусом:

А - замок; Б - вид на цилиндр снизу; В - замок в отпертом положении

(цилиндр повернут); 1 - пружина дужки; 2 - ограничительный штифт

Дужки; 3 - корпус; 4 - свободный конец дужки; 5 - запираемый конец

Дужки; 6 - головка засова; 7 - хвостовик (шейка) засова; 8 - паз

Для упорного штифта; 9 - упорный штифт цилиндра; 10 - заглушка;

11 - пружина корпуса; 12 - штифт корпуса; 13 - цилиндр;

14

- скважина для ключа; 15

- штифт цилиндра

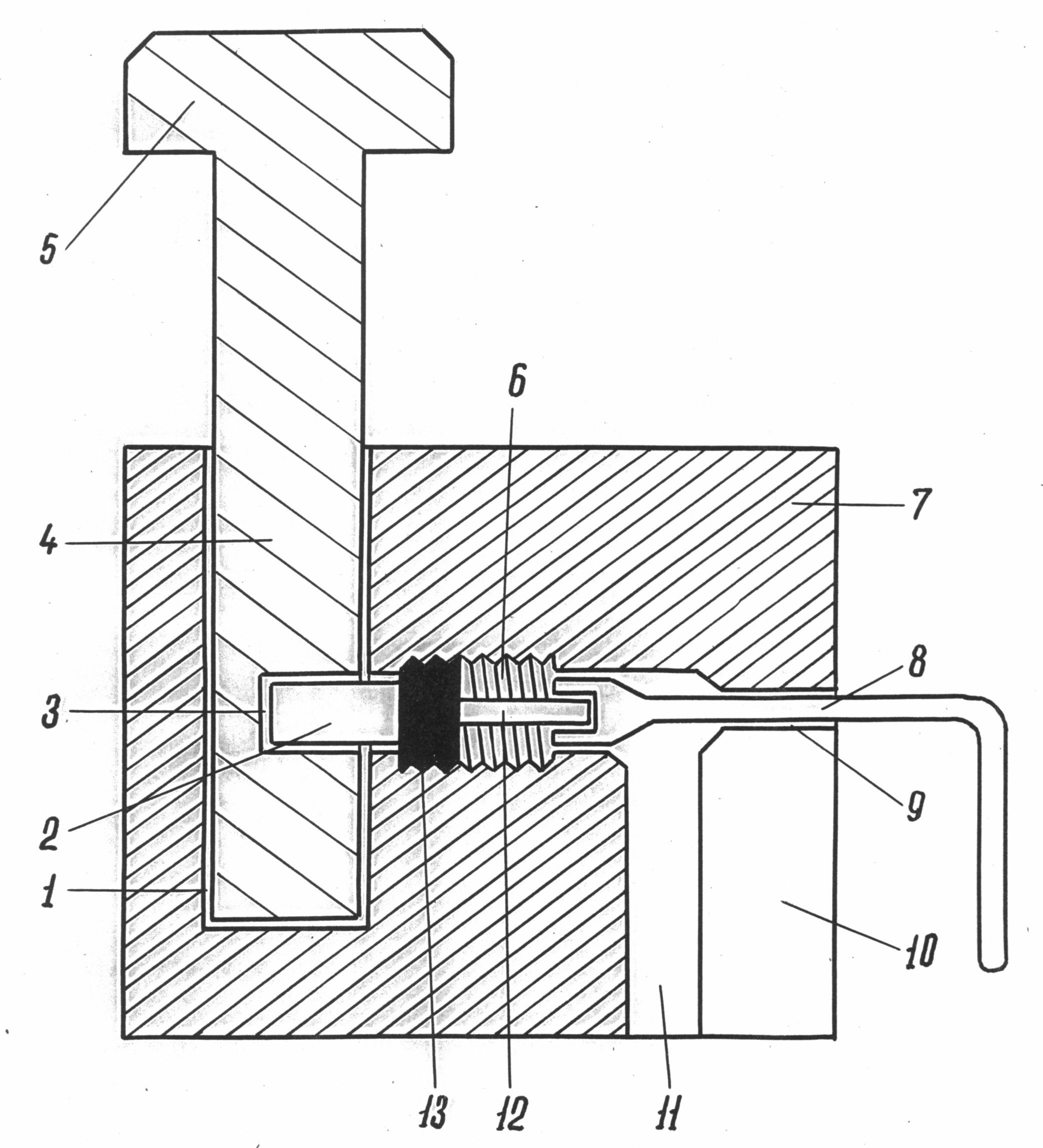

Своеобразна конструкция цилиндровых замков, в которых функции штифтов выполняют пластины, помещенные в цилиндре (рис. 21). Они находятся в сквозных поперечных прорезях цилиндра и опираются выступами на спиральные пружины. В центре пластин вырезаны окна прямоугольной формы, местоположение которых по вертикальной оси на каждой пластине индивидуально. На внутренней поверхности корпуса запирающего механизма имеются расположенные друг против друга дугообразные углубления под нижние и верхние грани пластин.

Рис. 21.

Устройство цилиндрового механизма с поперечным расположением пластинок в цилиндре: А, Б

В, Г - цилиндровый механизм в отпертом положении; 1 - корпус;

2 - нижний паз корпуса; 3 - цилиндр; 4 - скважина для ключа; 5 - поводок;

6 - верхний паз корпуса; 7 - пластинка; 8 - окно в пластинке; 9 - перемычка; 10 - заплечико для упора ключа; 11 - пружина

В запертом положении механизма пластины под воздействием пружин входят в углубления корпуса, фиксируя цилиндр. При введении ключа в скважину его выступы (или вырезы) проходят через все окна пластин и опускают пластины на определенную величину, выводя из углублений корпуса. Освобожденный от фиксации цилиндр поворачивается в корпусе и поводком перемещает засов.

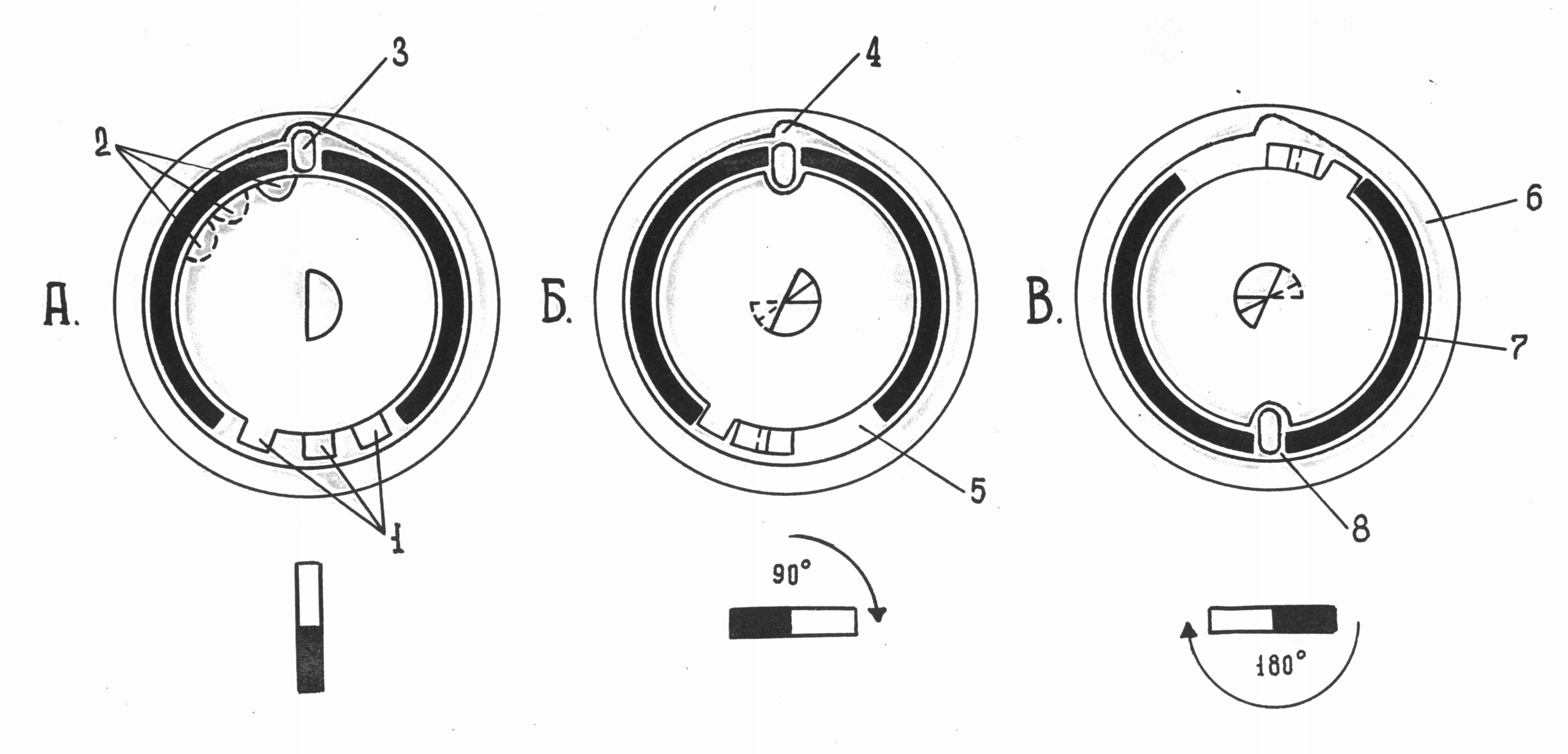

Широкое распространение получили цилиндровые замки «Аблой» 1 . Независимо от назначения и способа крепления к объекту, эти замки имеют однотипный запирающий механизм, секрет которого состоит в набранном из дисков цилиндре (рис. 22).

Рис. 22. Устройство цилиндрового механизма замка «Аблой»:

1 - основной диск (шайба); 2 - широкий вырез в корпусе; 3 - выступ

На основном диске; 4 - дополнительный диск (шайба); 5 - корпус; 6 - поводок; 7 - стопорный штифт; 8 - углубление на основном диске; 9 - углубление

На дополнительном диске; 10 - узкий вырез в корпусе; 11 - плоскость

Распила при разборке замка; 12 - ограничительная втулка; 13 - ключ;

14 - корпус блока цилиндрового механизма замка

Диски (шайбы) цилиндра подразделяются на основные - подвижные и дополнительные - неподвижные. Количество дисков, в зависимости от модели замка, может быть различным. Основные диски представляют собой круглые металлические пластины с выступом и выемкой по окружности и полукруглым отверстием для ключа в центре. Взаимное расположение выступа, выемки и диаметральной плоскости отверстия для ключа на каждом диске цилиндра индивидуально. Дополнительные шайбы изготавливают из тонкой бронзовой ленты. Благодаря ее пружинящим свойствам основные диски фиксируются в том положении, в котором они находились после извлечения ключа из скважины. Данные шайбы одинаковы и, чередуясь с основными, неподвижно закрепляются в корпусе механизма с помощью дугообразных выступов, заходящих в широкий вырез корпуса. На дополнительных шайбах против фиксирующих дугообразных выступов расположены выемки, в центре - круглые отверстия для ключа.

На боковой поверхности стаканообразного корпуса друг против друга находятся широкий и узкий продольные вырезы. К наружной стороне донышка корпуса крепится поводок. Широкий вырез предназначен для фиксации дополнительных шайб и перемещения в нем выступов основных дисков при их повороте ключом. В узком вырезе помещается стопорный штифт, изготовленный из стальной или латунной проволоки. Стопорный штифт может быть выполнен в двух вариантах: как прямой стержень или в виде буквы «Г». В последнем случае короткий конец стержня располагается в углублении на боковой поверхности дна корпуса против узкого выреза и подпирается снизу спиральной пружиной.

Корпус запирающего механизма с цилиндром, набранным из дисков, и стопорным штифтом помещается в гнезде корпуса замка и закрепляется в нем ограничительной втулкой с круглым отверстием для ключа в центре. На внутренней поверхности гнезда в корпусе замка имеется продольное углубление для стопорного штифта.

В запертом положении механизма основные диски находятся в таком положении, что имеющиеся в их центральной части полукруглые отверстия для ключа совпадают и образуют продольный полукруглый канал на всю длину цилиндра (рис. 23). При этом выемки на основных дисках расположены не по одной линии, а стопорный штифт, помещаясь частично в продольном углублении гнезда корпуса замка, фиксирует в нем корпус запирающего механизма.

После введения ключа в скважину и его поворота на 90є каждый уступ на стержне ключа поворачивает соответствующий ему основной диск на определенный угол. В результате выемки на всех основных дисках совмещаются с узким вырезом корпуса и выемками на дополнительных шайбах, образуя продольное углубление и освобождая корпус запирающего механизма от фиксации в гнезде корпуса замка.

Рис. 23.

Принцип действия запирающего механизма замка «Аблой»:

А - цилиндровый механизм в запертом положении; Б - положение деталей

Запирающего механизма при повороте ключа на 90є; В - цилиндровый

Механизм в отпертом положении; 1 - выступы основных дисков;

2 - выемки основных дисков; 3 - стопорный штифт; 4 - углубление в корпусе

Замка; 5 - широкий вырез корпуса замка; 6 - корпус замка; 7 - корпус

Цилиндра; 8 - узкий вырез корпуса. Для лучшего восприятия положения

Деталей на рисунке показаны только три основных диска

Если штифт подпружинен, то он утапливается в продольном углублении в ходе последующего поворота ключа. В случае когда ключ повернут на 90є, часть выступов основных дисков упирается в грань широкого выреза корпуса, и при дальнейшем повороте ключа (угол варьируется в разных типах замков от 90 до 180є) поворачивают корпус механизма, освобожденного от фиксации в гнезде корпуса замка. Одновременно закрепленный на корпусе механизма поводок, вращаясь, перемещает засов. Запирание происходит в обратном порядке.

Многие замки данного типа являются автоматическими. Но даже в этом случае для извлечения ключа из замка после его отпирания ключ необходимо повернуть в обратном направлении, чтобы основные диски и стопорный штифт заняли свое первоначальное положение.

Известны замки «Аблой», выпускаемые как под индивидуальный, так и под бригадный ключи. Партия таких замков может использоваться на объекте с множеством дверей (каюты на одной из палуб корабля, номера на одном этаже гостиницы и т. д.). Каждый из замков партии имеет свой ключ, не подходящий к другим замкам, и в то же время одним из ключей можно отпирать все замки данной партии, не считая замка, для которого он предназначен. Это достигается наличием на основных дисках всех замков дополнительных вырезов, ориентированных на расположение выступов на стержне бригадного ключа.

Замки с кодовой (шифровой) системой запирания выпускаются в двух вариантах: без ключа, как отдельного изделия, и с ключом, предназначенным для вращения втулок или дисков. Но в любом случае ключом к замку является цифровой или буквенный код (шифр).

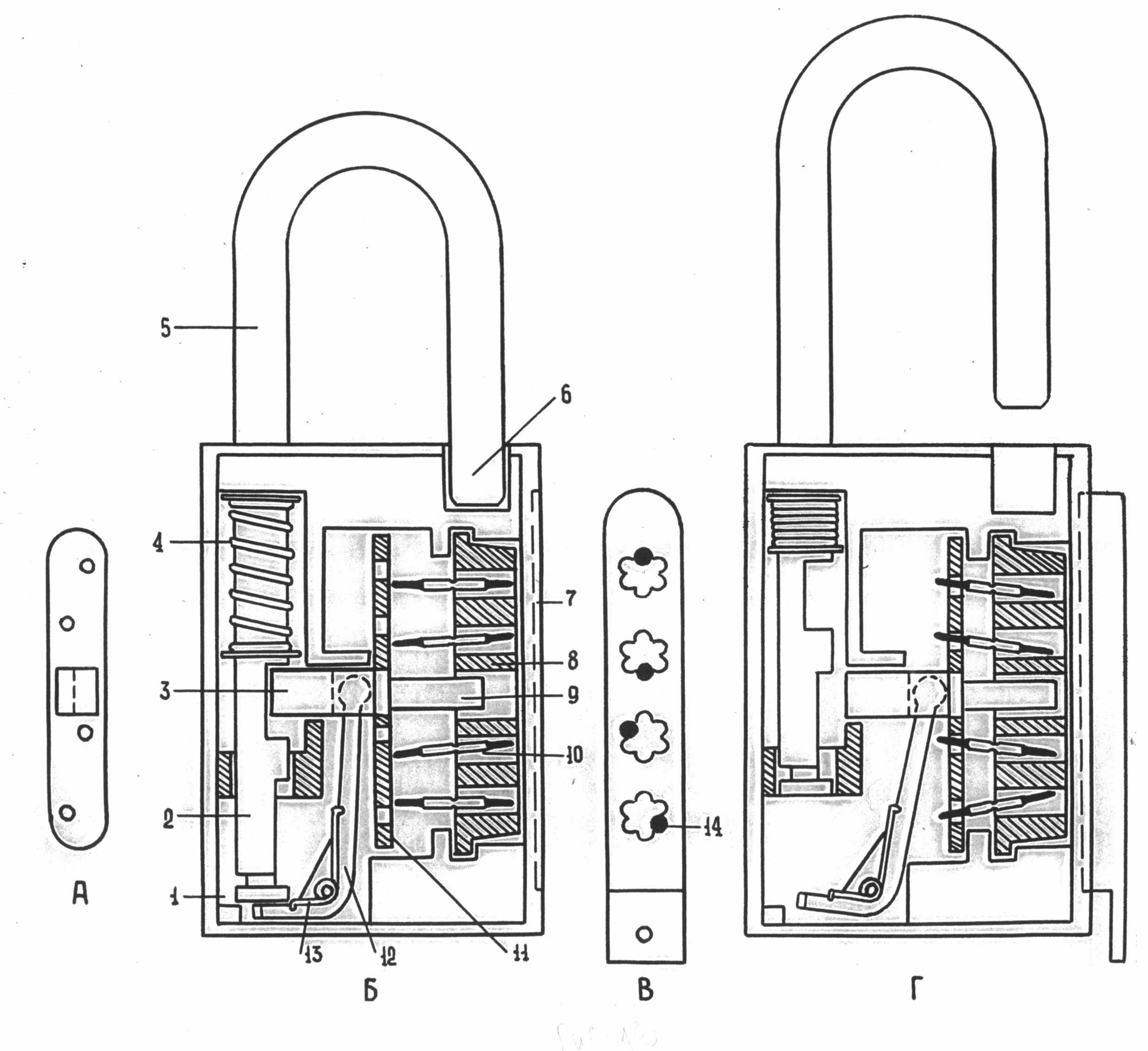

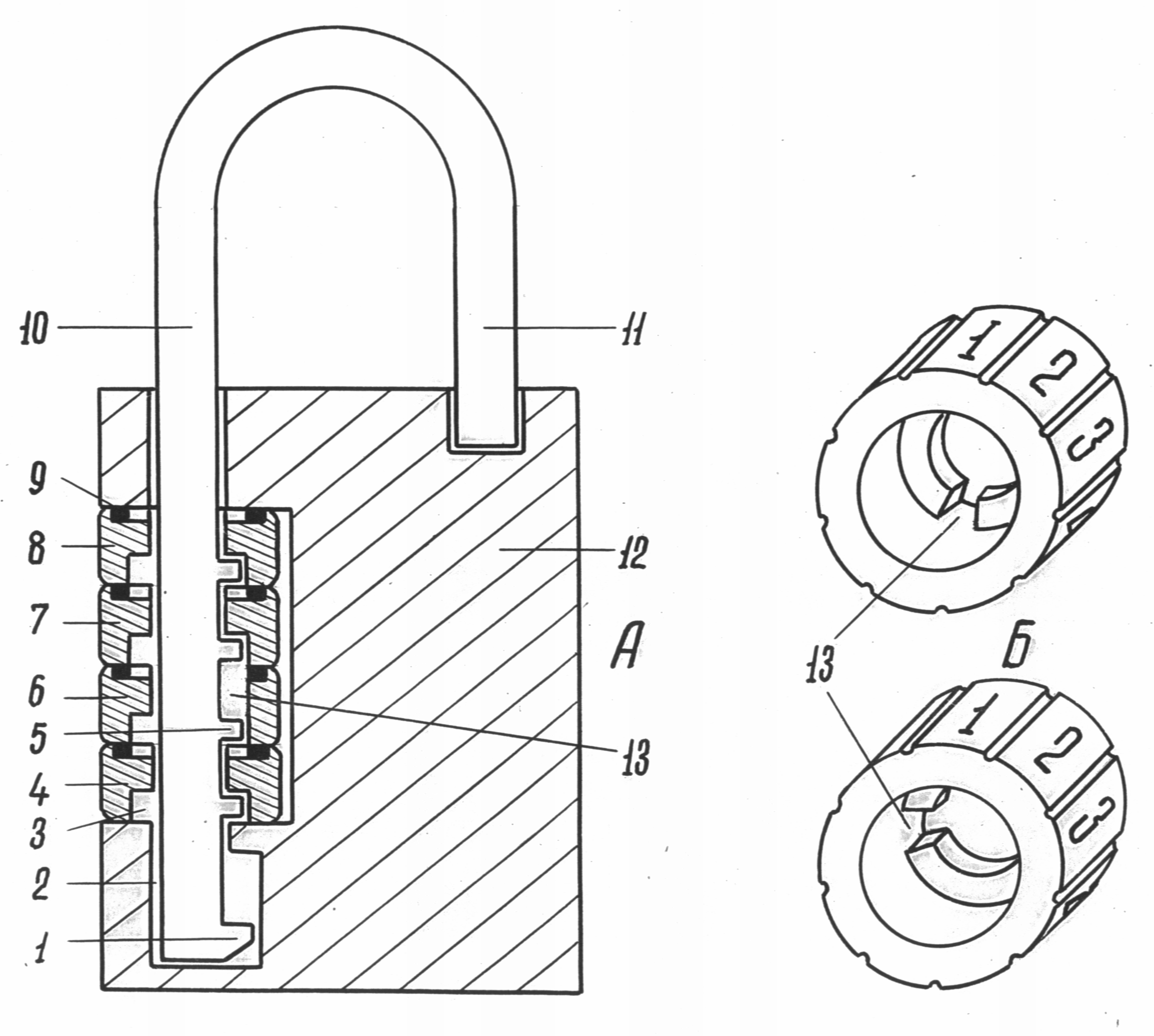

Принципиальное устройство одной из разновидностей висячего замка с шифруемой системой показано на рис. 24. Замок состоит из корпуса, дужки с двумя запираемыми концами, на которых сделано по два сегментовидных углубления. В поперечные отверстия на корпусе замка вставлены четыре цилиндрические втулки с сегментовидными выемками. На торцевых поверхностях втулок, выходящих на корпус замка, имеются риски, а на поверхности корпуса вокруг втулок - определенные цифровые или буквенные обозначения. В запертом положении замка втулки входят в углубления на концах дужки и удерживают ее в корпусе.

Рис. 24.

А - втулки установлены в положении «заперто»; Б - втулки установлены

В положении «отперто». 1 - дужка; 2 - корпус; 3 - втулки (засовы)

Для отпирания замка каждую втулку нужно повернуть так, чтобы имеющаяся на ней выемка оказалась против углубления на дужке. Для этого, зная цифровой или буквенный код замка, необходимо вращением втулок установить риски против соответствующих знаков на корпусе замка. В некоторых замках наружные поверхности втулок не выступают над поверхностью корпуса, и повернуть втулки пальцами невозможно. Поэтому к замку выпускается ключ, с помощью которого поворачивают втулки. В подобном случае на втулках делают выступы определенной формы или диаметрально расположенные прорези.

Другая разновидность висячего замка с кодовой системой показана на рис. 25. Запирающий механизм замка состоит из блока дисков шифруемой системы, связанных с запираемым концом дужки, который имеет несколько прямоугольных выступов, находящихся на одной линии. Количество выступов определяется количеством дисков. Форма дисков стаканообразная с круглым отверстием в дне и отходящим от него прямоугольным вырезом. По периметру наружных поверхностей дисков нанесены цифровые обозначения. На каждом диске против одной из цифр и располагается прямоугольный вырез в дне стакана. Совокупность этих цифр является ключом к данному замку.

Рис. 25. Устройство висячего замка с шифруемой системой запирания:

А

- замок; Б

- диски; 1

- ограничитель; 2

- отверстие для запираемого конца дужки; 3

- кольцеобразное углубление в диске; 4, 6, 7, 8

- диски; 5

- выступ на запираемом конце дужки; 9

- пружинящая шайба; 10

- запираемый конец дужки; 11

- свободный конец дужки; 12

- корпус; 13

- вырез на диске

В запертом положении замка оба конца дужки находятся в отверстии корпуса. Диски располагаются так, что их прямоугольные вырезы не совпадают с выступами на запираемом конце дужки и тем самым фиксируют его в корпусе замка. Для отпирания замка необходимо диски повернуть так, чтобы каждая цифра кода встала против риски на его корпусе. В этом положении все прямоугольные вырезы в дисках совпадут с выступами на запираемом конце дужки. В результате они получают возможность свободно проходить через вырезы дисков. Дужку оттягивают вверх до тех пор, пока ее свободный конец не выйдет из углубления в корпусе. Чтобы диски самостоятельно не вращались при изменении положения замка, между ними помещают пластинчатые пружинящие шайбы или подпружиненные стопорные шарики.

Количество возможных комбинаций цифр в коде подобных замков зависит как от числа дисков, так и от числа цифровых или буквенных обозначений на каждом из них. Например, если в замке имеется 5 дисков, а на каждом из них по 6 букв (цифр) кода, то общее количество вариантов ключа к данному замку будет составлять 6 (7776).

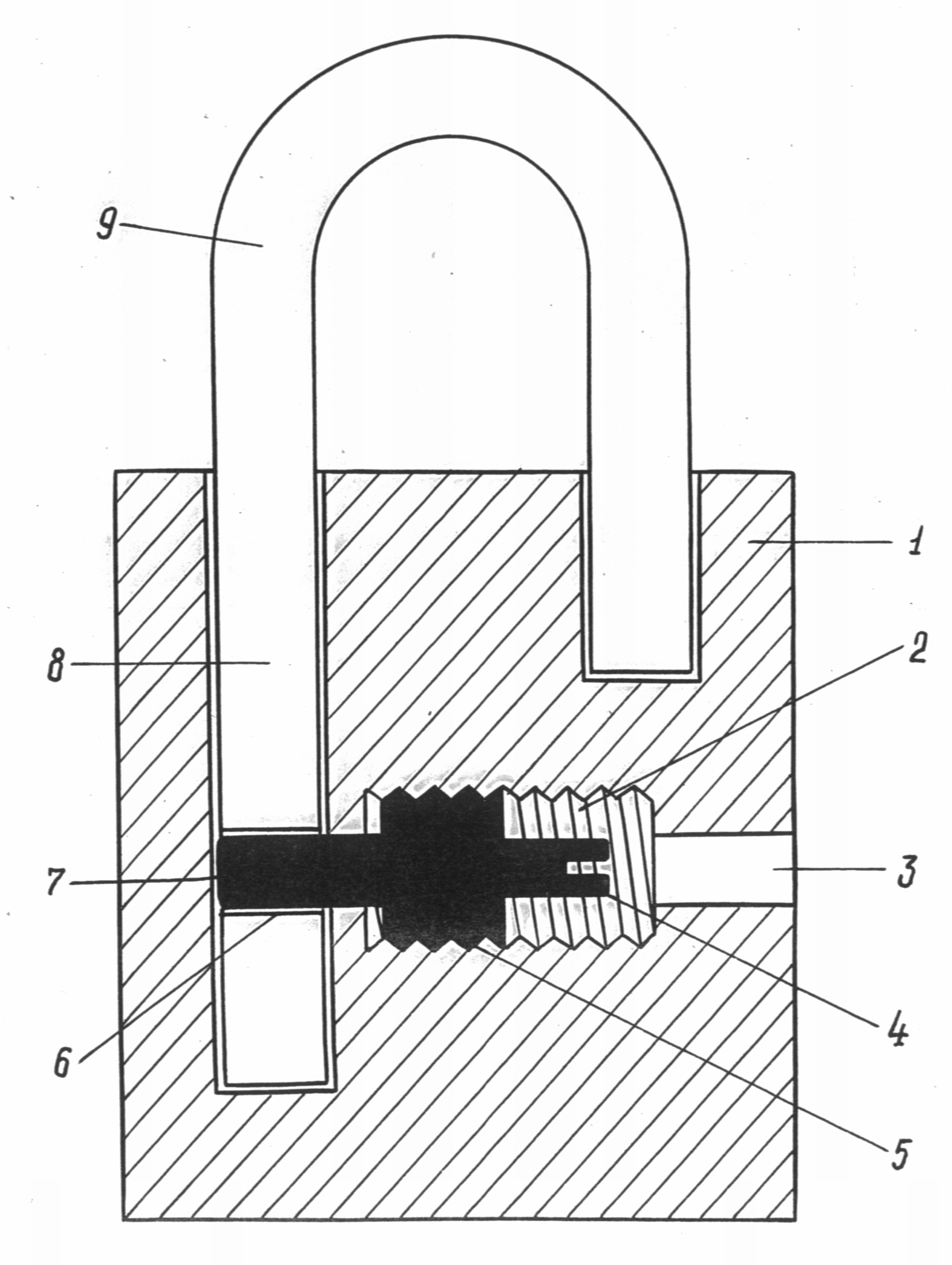

Винтовые замки относительно просты по своему устройству и изготавливаются, в основном, в висячем варианте. Принципиальное устройство винтового замка показано на рис. 26. Замок состоит

Рис. 26. Устройство винтового замка:

1 - корпус; 2 - отверстие в корпусе для засова; 3 - отверстие для ключа;

4 - хвостовик засова; 5 - винтовой засов; 6 - отверстие в запираемом конце дужки; 7 - головка засова; 8 - запираемый конец дужки; 9 - дужка

из корпуса, дужки с запираемым и свободным концами и винтового засова. В корпусе замка имеются три отверстия - два вертикальных для концов дужки и одно поперечное для засова. На одном из участков поверхности отверстия для засова нарезана резьба. На запираемом конце дужки расположено отверстие для головки засова. Утолщенная часть засова выполняется с резьбой, а заканчивается он хвостовиком, который может иметь различный поперечный профиль и размеры, соответствующие профилю и размерам углубления в стержне ключа. В ряде случаев на торцевой части хвостовика делается прорезь, и тогда стержень ключа заканчивается лопаточкой, напоминающей рабочую часть отвертки.

Для того, чтобы затруднить доступ к винтовому засову и предотвратить возможность визуального наблюдения особенностей конфигурации хвостовика, в корпусе замка делают два круглых, взаимно перпендикулярных отверстия различного диаметра, соединяемых между собой узкой прорезью (рис. 27). В данном замке функции дужки выполняет металлический стержень с утолщением на конце. Стержень продевается в дверные накладки, в которых удерживается утолщением. Ключ такого замка имеет расширение на конце, а углубление в этом расширении по размерам и форме соответствует хвостовику засова.

Рис. 27.

Устройство винтового замка:

1 - отверстие для стержня; 2 - головка засова; 3 - углубление в стержне;

4 - стержень; 5 - головка стержня; 6 - резьбовое отверстие для винтового

Засова; 7 - корпус; 8 - ключ; 9 - узкое отверстие для ключа; 10 - прорезь

Между отверстиями для ключа; 11 - широкое отверстие для ключа;

12 - хвостовик засова; 13 - резьбовая часть засова

Для запирания замка ключ вводят в широкое отверстие корпуса и по прорези перемещают в узкое отверстие. Углублением ключ надевают на хвостовик засова и ввинчивают его по резьбовому отверстию в корпусе до упора. При этом головка засова входит в углубление на стержне и фиксирует его в корпусе. Для отпирания замка засов вывинчивают до упора и головка засова освобождает стержень от фиксации в корпусе.

Криминалистическая классификация замков проводится по следующим основаниям:

Висячие (съемные).

В зависимости от особенностей крепления постоянных замков они делятся на врезные и накладные. Корпус врезного замка помещают в специальное углубление в дверном полотне, а корпус накладного крепят к поверхности объекта.

Встречаются некоторые типы замков с реечным механизмом, которые автоматически запираются изнутри помещения и с помощью ключа снаружи.

6. По виду воздействия ключа на детали запирающего механизма. Замки запираются:

§ 2. Способы отпирания и взлома замков, используемые

при совершении преступлений

Замок, как препятствие, может быть устранен такими действиями, как отпирание или взлом. Понятия «отпирание замка» и взлом замка» рассматриваются в криминалистике с целью характеристики таких действий и дифференциации существующих способов устранения замков при совершении преступлений.

Необходимо отметить, что ГОСТ дает только понятие взлома замка как действий, с помощью которых замок устраняется как препятствие перед охраняемой зоной. При этом выделяются два групповых метода взлома:

1. Неразрушающие методы взлома: методы воздействия на замок с помощью широко применяемых, ограниченно применяемых или специально изготовленных инструментов, приспособлений, аппаратуры, не приводящие к механическим повреждениям и(или) потере работоспособности замка.

Среди неразрушающих методов выделяются манипуляции - неразрушающий метод взлома механических замков с использованием отмычек и(или) других ручных инструментов и приспособлений, применяемых для определенных типов и конструкций замков.

2. Разрушающие методы взлома: методы воздействия на замок, связанные с необратимыми изменениями его конструкции, механическим разрушением или деформацией отдельных элементов. При этом может освобождаться или облегчаться доступ к засову, и его перемещение происходит в уже разрушенной или существенно ослабленной конструкции замка. После разрушающих воздействий замок теряет работоспособность.

В криминалистике уже давно сложилась система способов устранения замка как препятствия, в которой выделяются как взлом, так и отпирание замков.

Взлом замка - действия, с помощью которых замок устраняется как препятствие путем его разрушения. Если при этом засов и передвигается, то передвигается он в уже разрушенном замке, когда освобождается доступ к деталям запирающего механизма 1 .

Отпирание замка - действия, непосредственно направленные на передвижение засова без предварительного разрушения замка.

Выделяют следующие способы отпирания замков, используемые при совершении преступлений:

Если ключ изготавливается специально для отпирания с преступными целями конкретного замка, то в отношении этого замка он будет считаться поддельным. Поддельные ключи получают из заготовок или других ключей по слепкам, рисункам, масштабным фотоснимкам либо непосредственно по комплектному к замку ключу или номерным обозначениям на нем в том случае, когда преступнику известна система обозначения номеров, принятая на предприятии-изготовителе.

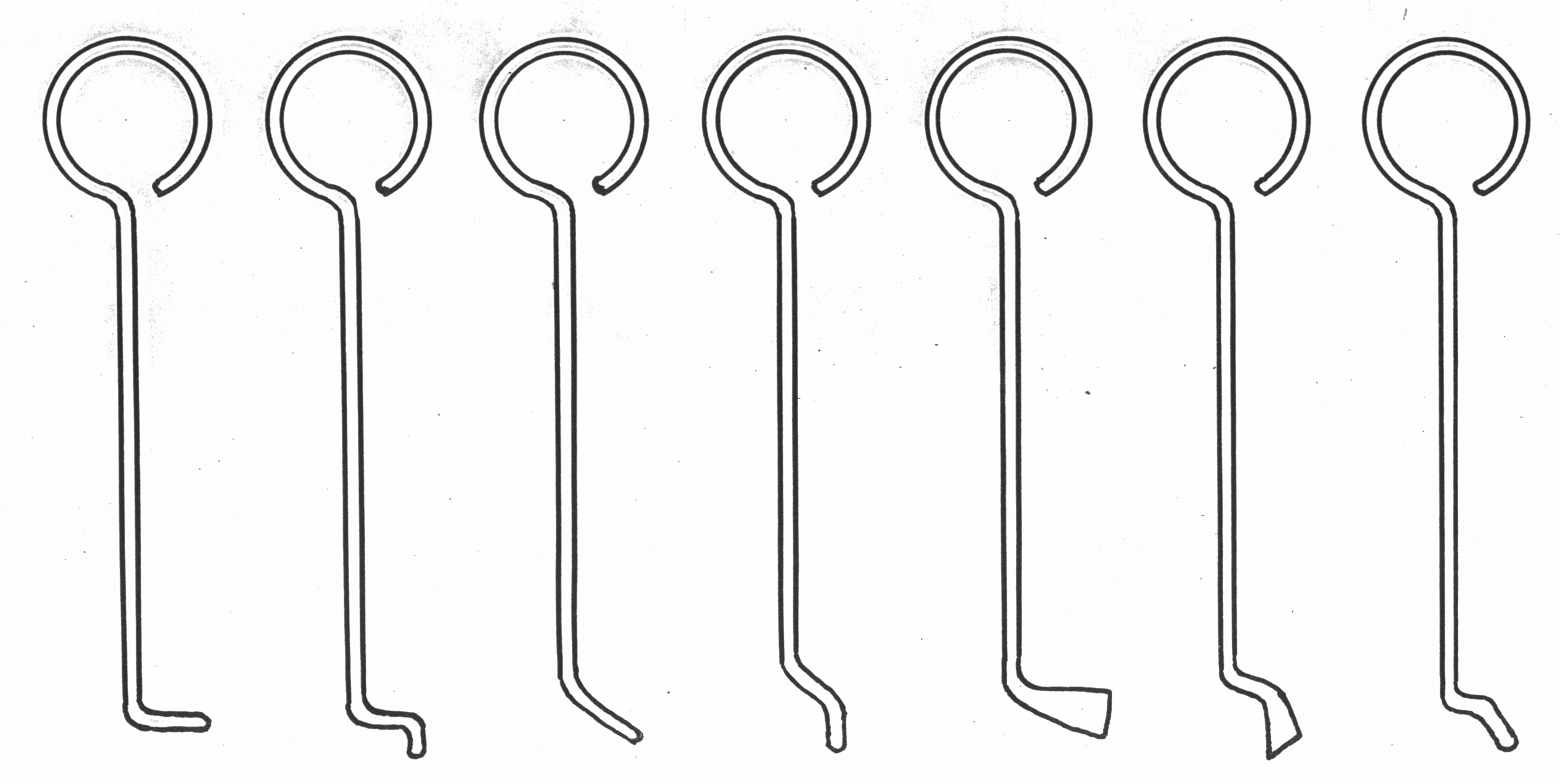

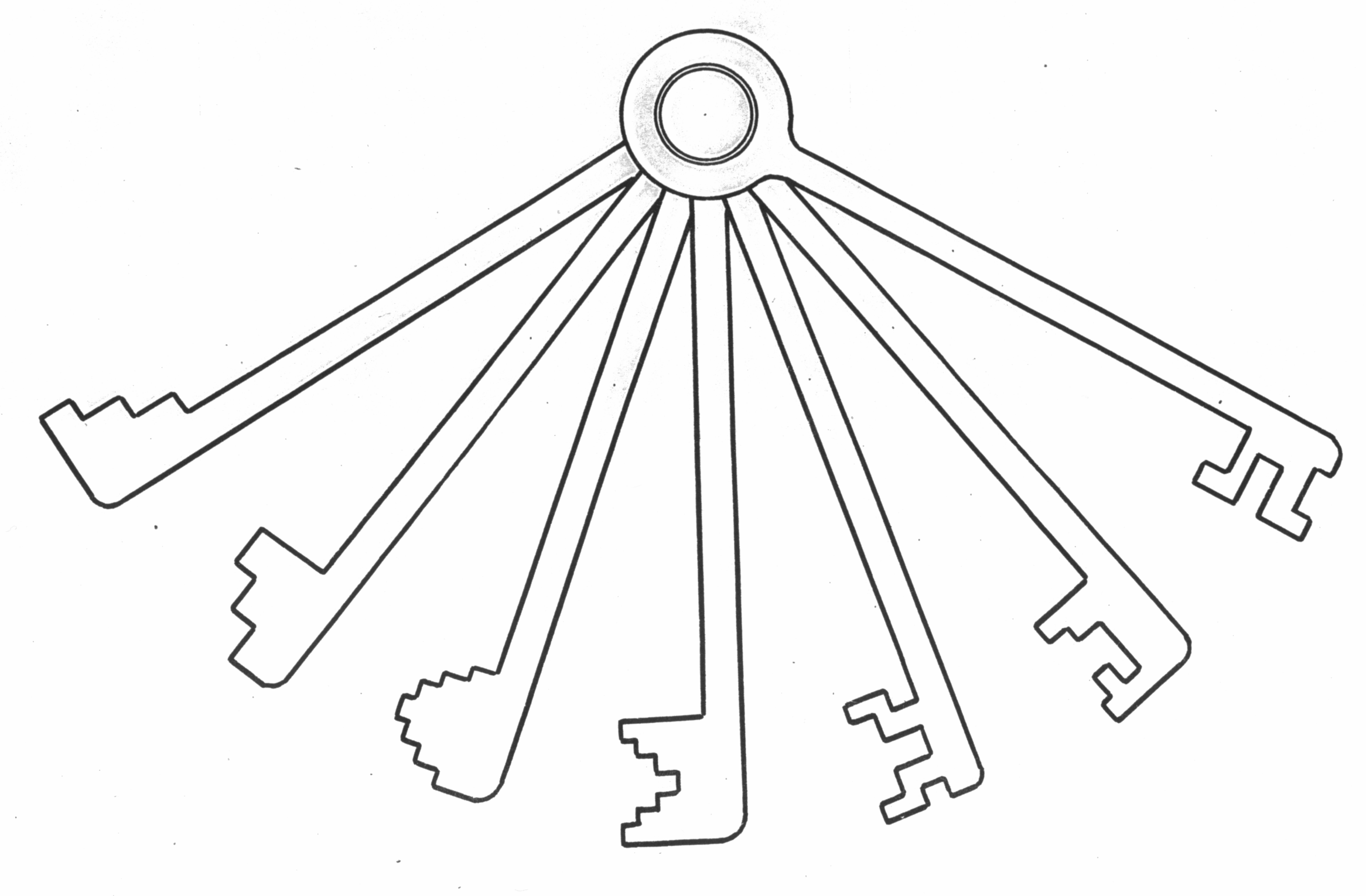

Если ключ подбирается или изготавливается для отпирания конкретного замка, то отмычка - для отпирания серии замков определенного конструктивного типа. Разнообразие запирающих механизмов предопределяет и конструктивные особенности отмычек. Так, отмычка для бессувальдных замков представляет собой металлический стержень, один из концов которого загнут и выполняет функции бородки. Бородки отмычек к сувальдным замкам имеют выступы и углубления различной высоты и ширины. Отмычки для цилиндрических замков делают из тонких металлических пластин с волнообразной нижней гранью (рис. 28, 29, 30).

Рис. 28.

Отмычки, используемые для отпирания бессувальдных замков

Рис. 29.

Комплект отмычек, используемых для отпирания сувальдных замков![]()

Рис. 30.

Отмычки, используемые для отпирания цилиндровых замков

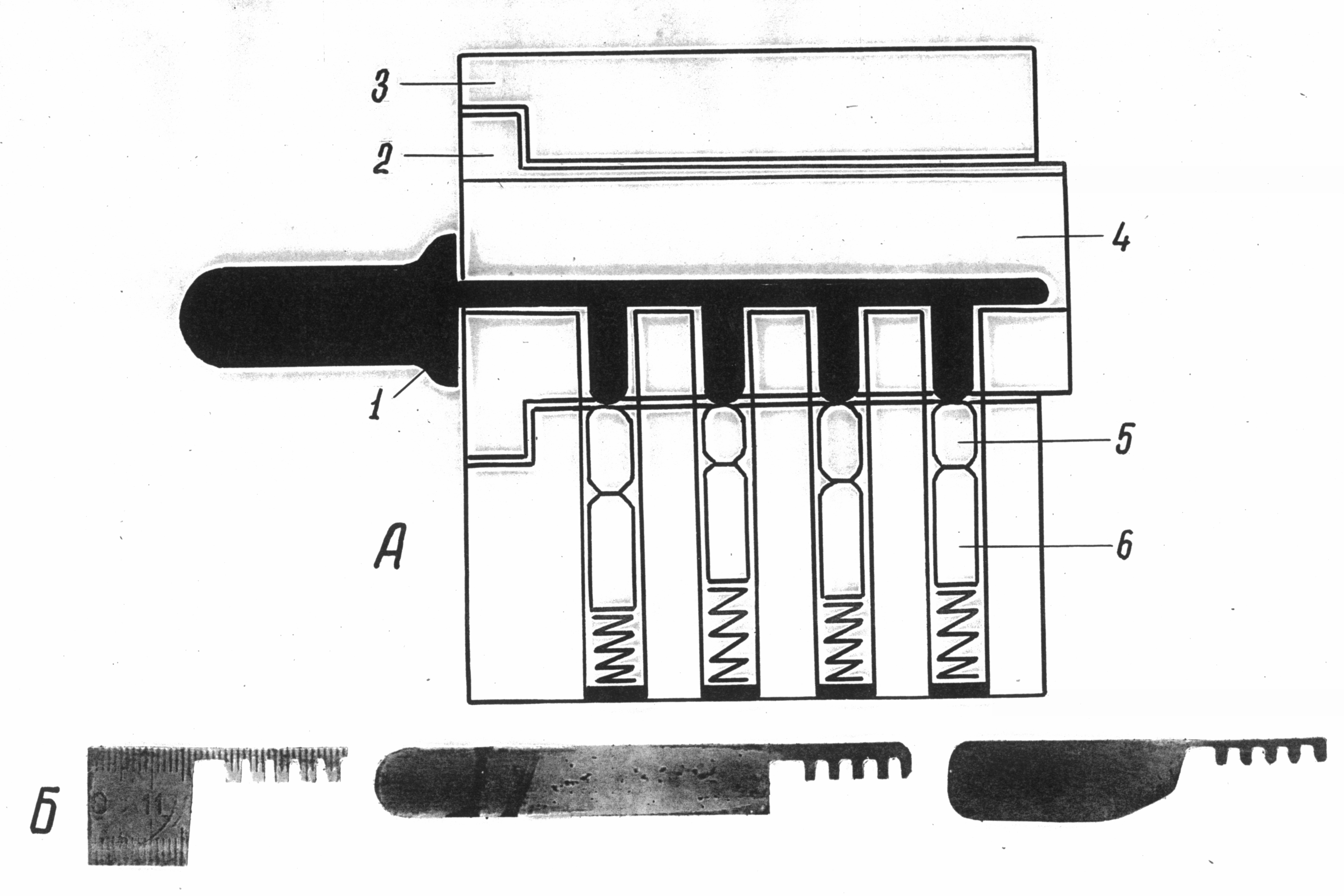

В экспертной практике встречаются так называемые «гребенчатые» отмычки для отпирания цилиндровых замков. Этой отмычкой штифты цилиндра полностью утапливаются в гнезда для штифтов корпуса, и цилиндр поворачивается (рис. 31). Возможность ее использования обусловлена в основном конструктивными недостатками замков.

Рис. 31.

Гребенчатая отмычка, используемая для отпирания цилиндровых замков:

А - принцип действия гребенчатой отмычки: 1 - отмычка; 2 - цилиндр;

3 - корпус цилиндра; 4 - скважина для ключа; 5 - штифт цилиндра;

6 - штифт корпуса; Б - гребенчатые отмычки

Оригинальность конструкции цилиндрического механизма замка «Аблой» и особенности его функционирования предопределили разработку преступниками отмычки с перемещающейся бородкой. Для отпирания замка с помощью подобной отмычки в ограничительной втулке корпуса цилиндрового механизма, под фиксирующим штифтом, просверливают отверстие малого диаметра. В него вставляют иглу и бородкой отмычки поворачивают первую основную шайбу до тех пор, пока выемка на ней не окажется против иглы, т. е. под стопорным штифтом. Иглу продвигают до упора в следующую основную шайбу и также поворачивают, передвинув бородку отмычки в необходимое положение, пока выемки на всех основных шайбах (дисках) не окажутся под стопорным штифтом.

Освобожденный от фиксации в гнезде корпуса замка запирающий механизм (цилиндр с его корпусом) после извлечения иглы проворачивают этой же отмычкой, бородка которой воздействует на одну, как правило, последнюю из жестко зафиксированных в корпусе механизма основных шайб. Для сокрытия следов отпирания преступники заклеивают отверстие на корпусе цилиндрического механизма кусочком фольги, по цвету близкой к цвету металла, из которого изготовлен корпус.

Для отпирания простейших бессувальдных замков иногда используют различные посторонние предметы: гвоздь, проволоку, заколку для волос и т. д., которые вводят в скважину для ключа и нажатием на хвостовик засова перемещают его в необходимое положение. Засов замка с реечным механизмом переводят в положение «отперто» методом поэтапного его передвижения (с промежуточной фиксацией) двумя заостренными предметами, вводимыми в замочную скважину. В качестве таких предметов могут служить игла, шило и т. д.

Рассмотренные способы отпирания предусматривают обязательное воздействие используемых для данной цели предметов на детали запирающего механизма замка, а сам процесс напоминает отпирание с помощью штатного ключа. Поэтому следы применения таких предметов могут располагаться и на участках деталей, с которыми взаимодействует штатный ключ, что в ряде случаев не позволяет установить факт отпирания замка посторонним предметом.

Уистити (щипцы для отпирания с тонкими, полукруглыми удлиненными концами) и трубки с продольной прорезью (прорезями) используют для отпирания в том случае, когда с внутренней стороны замка вставлен ключ. С наружной стороны стержень ключа захватывается губками щипцов или на него надевается трубка, после чего вращением ключа замок отпирается. Следы применения таких инструментов могут быть обнаружены лишь на стержне ключа, основании бородок или на гранях замочной скважины.

Отпирание замков путем отжима засова производится воздействием постороннего предмета на головку засова, выступающую за пределы корпуса замка. Обычно данным способом отпирают постоянные (врезные и накладные) замки, причем наиболее часто автоматические. В автоматических замках тех типов, где засов в запертом положении фиксируется лишь усилием пружины либо замок был заперт без применения ключа, т. е. засов работает как защелка (без фиксации в запертом положении), его отжим осуществляют тонким острым предметом, введенным между запорной и лицевой планками. Воздействием на боковую или скошенную плоскость головки замка засов вдвигают в корпус замка. Следы от постороннего предмета остаются лишь на плоскости головки засова, лицевой и запорной планках.

При отжиме жестко фиксированного в запертом положении засова предварительно обеспечивается доступ к торцевой грани его головки. Для этого вырезают (вырубают) часть дверной коробки за запорной планкой. Воздействием прочного предмета (ломика, «фомки) и т. д.) на торцевую грань головки засова его вдвигают в корпус замка. В результате в запирающем механизме происходят существенные деформации, а иногда и поломка отдельных деталей, фиксирующих засов.

Практике известны случаи отпирания цилиндровых замков без воздействия посторонних предметов на штифты цилиндра. Для этого в скважину для ключа вводят вязкую массу (солидол, вазелин, густые масла, перемешанные с мелкой пылью). При неоднократном запирании и отпирании замка штатным ключом эта масса проникает в гнезда штифтов цилиндра и корпуса и, загустев, фиксирует их в положении, которое они занимают при введении в замочную скважину комплектного ключа. В запертом положении засова цилиндр не фиксируется в корпусе и может быть повернут посторонним предметом без воздействия на штифты.

Способы взлома замков также разнообразны и обусловливаются не только особенностями конструкции запирающих механизмов, но и способом крепления замков к объектам. Наиболее распространены следующие виды взлома:

Для перерезания дужки используют различные инструменты и механизмы: ножовки по металлу, напильники, газорежущие аппараты и т. д. Перерезается свободный конец дужки или запираемый, если в замке нет свободного конца. Место перерезания дужки обусловливается как конструкцией, так и особенностями устройств для навешивания замка (дверных петель, колец и т. д.). Перерезание дужки производят, как правило, со стороны боковой грани корпуса замка, так как это положение наиболее удобно.

При взломе контрольных замков в пространство между дополнительной крышкой и верхней гранью корпуса у свободного конца дужки вводят прочный предмет, например стержень отвертки, и отжимают грань корпуса вниз. Поскольку в замках данного типа свободный конец дужки входит в корпус на небольшую глубину, то в результате отжима он оказывается между верхней гранью корпуса и контрольной крышкой. Поворотом контрольной крышки и вместе с ней дужки вокруг запираемого конца он освобождается от фиксации засовом, а свободный конец выходит из отверстия в дополнительной крышке.

Взлом цилиндровых замков может производиться высверливанием части цилиндрового механизма для освобождения цилиндра от фиксации в корпусе. Сверление проводят в корпусе по линии штифтов на всю глубину их расположения. Часть корпуса и штифтов под цилиндром высверливают, в результате чего без извлечения сверла цилиндр можно проворачивать посторонним предметом.

Особенности взлома способом разрушения корпуса замка обусловливаются креплением замка к объекту. У висячих замков крышка отделяется после рассверливания головок крепежных стоек. При взломе врезного замка предварительно вырезают часть поверхности двери в месте его расположения и отделяют крышку, получая доступ к запирающему механизму.

Переламывание цилиндрового механизма двустороннего врезного замка производится с помощью специально изготовленных приспособлений. Рычажное приспособление, имеющее на одном конце углубление, по форме и размерам аналогичное профилю корпуса запирающего механизма, надевают на корпус и с усилием отжимают вниз. При этом корпус переламывается в месте расположения резьбового отверстия для крепежного винта. Отломанную часть корпуса извлекают, и через отверстие в корпусе замка передвигают засов.

Накладные замки с цилиндровым механизмом взламывают также путем нанесения ударов по торцевой части корпуса и цилиндра или по предмету, вставленному в скважину для ключа. Корпус замка полностью или частично отделяется от двери, а головка засова выходит из выреза в запорной планке.

У врезных замков типа «Аблой» конусообразный корпус, в котором помещен цилиндровый механизм, крепится с наружной стороны двумя винтами к корпусу замка. Взлом таких замков производят с помощью ломика, «фомки» и т. д. Поддевая корпус с цилиндровым механизмом и действуя как рычагом, отрывают его от корпуса замка. Через отверстие в двери передвигают засов. Из-за плотного прилегания корпуса механизма к двери под ним предварительно вырезают углубление, куда вставляют используемое для взлома орудие.

Кроме того, замки типа «Аблой» взламывают способом поворачивания запирающего механизма с помощью введенного в замочную скважину стержня из высокопрочного металла. Используя приспособления для увеличения рычага, цилиндр и корпус поворачивают до полного выхода засова из отверстия в запорной планке. При этом частично срезаются кромки вырезов на основных дисках и стержень стопорного штифта.

Использование взрывчатых веществ для разрушения замков встречается в практике редко. В корпус замка насыпают взрывчатое вещество, а в замочную скважину вводят огнепроводный шнур, который затем поджигают. Чтобы взрывчатое вещество не высыпалось из корпуса, имеющиеся в замке отверстия закрывают пластилином, воском и т. д. Взрывом замок разрушается полностью либо до такой степени, что становится возможным доступ к деталям запирающего механизма.

§ 3. Исследование следов отпирания и взлома

замков на месте происшествия

Предварительное исследование следов взлома и отпирания замков способствует получению непосредственно на месте происшествия информации об обстоятельствах и способе совершения преступления, типе, виде орудия взлома, преступной «квалификации» взломщика, временных характеристик взлома или отпирания и т. п.

Оно проводится методами, исключающими возможность изменения внешнего вида замка, перемещение его основных частей или деталей запирающего механизма.

Признаки криминального отпирания замков, как правило, расположены внутри их корпусов, а потому их обнаружение при предварительном исследовании в ходе осмотра места происшествия маловероятно. Исключение составляют случаи обнаружения следов в виде царапин, соскобов и сдвигов металла на кромках скважины для ключа либо в непосредственной близости от нее.

Следы взлома могут быть обнаружены как непосредственно на самом замке, так и на элементах и устройствах его крепления к двери.

Взлом висячих замков чаще всего производится путем вырывания, перепиливания, перерезания или перекусывания его дужки. Для взлома врезных замков характерно разрушение (выбивание, переламывание или высверливание) его цилиндрового механизма либо разрушение корпуса, что, как правило, сопровождается обширными разрушениями прилегающего к замку участка двери.

При обнаружении следов распила или сверления необходимо изъять образовавшиеся при этом опилки (стружки). Для этого удобнее всего использовать любой переносной постоянный магнит.

Обязательной фиксации подлежат следы взлома не только на самом замке, но и на двери, приспособлениях для навешивания замка. Необходимо фиксировать также конструктивные особенности двери (количество ее полотен, наличие и величину зазора между дверью и дверной коробкой, плотность прилегания двери, наличие нащельника и др.), дефекты и повреждения двери. Перечисленное может сыграть свою роль при решении вопросов о силовых характеристиках взлома, о типе и виде орудий взлома, физических данных лица, совершившего взлом.

В случаях обнаружения множественных следов орудий взлома целесообразно помимо их фотографирования вычерчивать схемы и планы их расположения.

Совершенно недопустимы какие-либо экспериментальные действия по отпиранию (запиранию) замков как их штатными ключами, так и обнаруженными на месте происшествия отмычками и случайными предметами.

Основной задачей предварительного исследования следов взлома является установление групповой принадлежности орудия взлома. По следам распила (надпила) может быть установлен его вид (ножовочное полотно, витая проволочная пила, напильник, «болгарка»), размерные характеристики и форма (ширина полотна или диска, профиль и размер насечки напильника или надфиля). Форма и размеры опилок позволяют определить геометрические параметры и степень остроты режущих элементов инструментов, использованных для взлома.

Предварительное исследование следов сверления решает взаимосвязанные задачи: установление формы, размерных характеристик сверла и установление типа инструмента (механическая или электрическая дрель). Для этого необходимо исследовать всю систему следов, возникающих при сверлении: сквозные и несквозные следы, стружку, конечные элементы, образующиеся при выходе сверла из преграды.

Исследованием статических следов вырывания дужки или отжима устанавливается характеристика рабочей части инструмента (орудия взлома): размеры, форма, конфигурация контура, наличие броских признаков, что позволяет, в свою очередь, определить его конструкцию, наименование и сферу использования в бытовой или производственной деятельности. Последнее имеет существенное значение для установления круга лиц, причастных к работе с ним.

Выводы и предположения, сделанные специалистом-кримина-листом по результатам предварительного исследования, служат для решения оперативно-поисковых задач, планирования и организации проведения следственных действий, но не могут иметь доказательственного значения.

Предварительное исследование указанных объектов проводится в полном соответствии с методикой аналогичных исследований следов орудий взлома.

§ 4. Методика трасологической экспертизы замков

В трасологической экспертизе замков непосредственными объектами исследования являются материальные изменения, возникшие в результате криминального отпирания или взлома замков, т. е. признаки воздействия на замки посторонних предметов (поддельных и подобранных ключей, отмычек, случайных предметов, орудий взлома).

Все признаки воздействия посторонних предметов можно разделить на три группы:

1. Следы-отображения контактных частей посторонних предметов как на наружных поверхностях замков, так и внутри их на деталях запирающего механизма.

2. Деформации, поломки, разобщения и промежуточные положения деталей запирающего механизма замков.

3. Предметы и вещества, не свойственные для замка данного конструктивного типа: части отмычек, случайных предметов, частицы слепочных масс и т. п.

Общая схема трасологической экспертизы замков может быть представлена в виде последовательности следующих стадий:

А) ознакомление с материалами исследования;

Б) исследование наружных поверхностей замка и ключей;

В) разборка замка;

Г) исследование запирающего механизма в целом и его деталей;

Д) экспертный эксперимент;

Е) оценка результатов исследования и формирование выводов.

Соблюдение такой последовательности стадий является непременным условием полного и объективного исследования замков. Рассмотрим содержание деятельности эксперта на каждой стадии при решении трех наиболее часто встречающихся в экспертной практике вопросов:

1. Установление технического состояния (исправности) замка.

2. Установление факта отпирания замка посторонним предметом. (В трасологической экспертизе посторонним принято считать любой предмет кроме штатного ключа, т. е. ключа, входящего в комплект замка: поддельные и подобранные ключи, отмычки, уистити, случайные предметы (шпильки, спицы, гвозди и т. п.).

3. Установление факта взлома замка.

Последовательность действий эксперта на первой стадии исследования практически мало зависит от поставленных вопросов. Основной и главной задачей при этом является установление возможности и целесообразности проведения экспертизы на основе материалов, представленных на исследование.

Особое внимание при этом следует обратить на полноту и достаточность информации об обстоятельствах совершения преступления, условиях эксплуатации, обнаружения и изъятия замка: о длительности и интенсивности отпирания и запирания замка, о способе и устройствах крепления замка, наличии, характере и локализации следов орудий взлома на объектах материальной обстановки места происшествия, наличии негативных обстоятельств и признаков и т. д.

При ознакомлении с вопросами, поставленными перед экспертом, необходимо убедиться в однозначной трактовке основных терминов и понятий трасологической экспертизы замков лицом, назначившим экспертизу и проводящим ее экспертом. Чаще всего это касается понятий исправности замка и факта его отпирания посторонним предметом.

Следует различать понятия «исправность замка» и «возможность его эксплуатации по назначению». Последнее возможно и при технически неисправном замке, например при отсутствии в нем одной сувальды или пары штифтов цилиндрового механизма.

Под криминальным отпиранием замка следует понимать законченное действие, приведшее к перемещению засова замка в отпертое положение. Поэтому правильной формулировкой этого вопроса следует считать следующую: был ли отперт замок посторонним предметом? Все остальные редакции такого вопроса не обладают должной степенью конкретности. После ознакомления с вопросами, в случае их разночтения, эксперт должен, по согласованию со следователем, откорректировать их редакцию, приведя ее к форме, обеспечивающей единообразное толкование.

Решение вопроса о факте взлома замка подразумевает обязательное установление способа и орудия взлома, а также состояния замка в момент взлома: заперт на один или два оборота ключа; в запертом, но в ненавешенном положении; в отпертом состоянии. Два последних случая встречаются при имитации взлома.

На второй стадии основной целью является изучение общего состояния замка, положения его засова, обнаружение на его наружных поверхностях признаков воздействия посторонних предметов, изучение ключей и установление их идентичности и соответствия формы и размеров их бородок (стержней) соответствующим характеристикам скважины для ключа. Последнее достигается сопоставлением соответствующих размерных и конструктивных параметров. Введение ключа внутрь скважины замка при этом совершенно недопустимо.

При обнаружении на наружных поверхностях замка следов пальцев рук или следов-наложений каких-либо посторонних веществ следует предусмотреть их сохранение в целях проведения дактилоскопической, физической, химической или биологической экспертизы. Дальнейшее исследование наружных поверхностей замка проводится только после обеспечения указанного требования.

Исследование проводится с использованием дополнительных источников косопадающего и рассеянного освещения, лупы или микроскопа МБС-1,2,9 с общим увеличением порядка 4-16 крат. Общий вид объектов исследования (замка, ключей, орудий отпирания или взлома), а также все обнаруженные признаки воздействия посторонних предметов фиксируются по правилам масштабной фотосъемки.

В случае предоставления на экспертизу предполагаемых орудий взлома или отпирания они исследуются в соответствии с принятыми в трасологической экспертизе методиками решения как диагностических, так и идентификационных вопросов.

Третья стадия предусматривает полную разборку замка. В зависимости от его конструкции применяют один из следующих способов разборки: вывинчивание винтов, крепящих крышку корпуса; спиливание, срубание, стачивание или высверливание стоек-заклепок; высверливание стопорных штифтов; развальцовку или распиливание корпуса замка. При исследовании цилиндровых замков или замков типа «Аблой» их цилиндровые механизмы должны быть предварительно отделены от корпуса замка.

Независимо от способа разборки следует неукоснительно выполнять следующие условия:

А) соблюдать требования техники безопасности, особенно при работе на станках;

Б) разборку корпуса замка проводить с минимально возможными его повреждениями и деформациями;

В) при разборке запирающего механизма все его однотипные детали (сувальды, штифты, пружины штифтов и т. п.) необходимо помечать цифрами, соблюдая их последовательность;

Г) сборку запирающего механизма проводить в последовательности строго обратной его разборке;

Д) во избежание попадания внутрь замка стружек или опилок отверстие скважины для ключа заклеивается лейкопластырем, изолентой, скотчем и другими материалами.

На следующей стадии тщательно и последовательно изучается запирающий механизм замка. После отделения крышки корпуса (короба) замка обязательно фотографируется положение механизма в целом и взаиморасположение его сопряженных деталей (засова и сувальд, засова и поводка цилиндра и т. п.), поскольку в ряде случаев именно оно служит основанием для вывода о факте криминального отпирания замка.

В целях обнаружения деформаций или наличия следов посторонних предметов тщательно исследуется каждая деталь запирающего механизма. После фиксации наличия и расположения частиц веществ и предметов, не свойственных для замка данного конструктивного типа, они извлекаются, и обеспечивается их сохранность для возможного проведения других криминалистических экспертиз.

Экспертный эксперимент проводится преимущественно при решении диагностических вопросов: установлении возможности отпирания замка конкретным посторонним предметом или ключом, представленными на исследование; установлении технического состояния (исправности или неисправности) замка; установлении положения запирающего механизма замка в момент взлома последнего; наличии причинно-следственной связи между промежуточным положением деталей запирающего механизма и воздействием на него постороннего предмета и др.

Для формулирования объективных, достоверных и обоснованных выводов эксперт обязан проанализировать все выявленные фактические данные: наличие, механизм образования и локализацию признаков воздействия посторонних предметов; состояние замка в целом и его запирающего механизма; взаиморасположение деталей последнего и др. Следующим шагом в формировании выводов является построение логически выверенной цепи, звеньями которой будут служить все выявленные в ходе исследования факты. Для этого должны быть установлены и объяснены причины возникновения тех или иных признаков, установлена их связь с криминальным воздействием на замок; должны быть объяснены противоречия и выявленные негативные факты.

Порядок и последовательность синтезирования полученной в ходе исследования информации зависит от сущности и содержания решаемого экспертом вопроса.

Последним этапом является составление письменного заключения и изготовление фототаблицы. Структура заключения экспертизы замков ничем не отличается от заключений других трасологических экспертиз.

Установление исправности (неисправности) замка

Понятие «исправность» характеризует то состояние замка, при котором обеспечивается его отпирание и запирание штатным ключом в полном соответствии с конструкцией. Необходимыми условиями этого являются: целостность корпуса и отсутствие в нем отверстий и зазоров, позволяющих воздействовать на засов, минуя скважину для ключа; наличие в замке всех деталей запирающего механизма; отсутствие их поломок, деформаций, правильное их сопряжение; надежная фиксация засова замка в запертом его положении.

Все эти факты устанавливаются экспертом при исследовании как наружных поверхностей замка, так и после его разборки. При соблюдении указанных условий проводится экспертный эксперимент по отпиранию и запиранию замка штатным ключом. Необходимым условием признания замка исправным являются безотказное взаимодействие деталей его механизма в процессе отпирания-запирания и надежная фиксация засова в запертом положении.

При исследовании бессувальдных замков такой эксперимент возможен независимо от того, представлен на исследование комплектный ключ или нет. Простота конструкции таких замков, малое количество подвижных деталей запирающего механизма позволяет проверить их взаимодействие «от руки», наблюдая визуально результат эксперимента.

Подобный прием применим и при исследовании сувальдных замков общего назначения, сравнительно несложных по конструкции. При отсутствии комплектного ключа можно также подобрать или изготовить опытный экземпляр ключа, при воздействии которого происходит надежное взаимодействие деталей запирающего механизма. Этот факт должен быть отражен в заключении, с обязательной иллюстрацией с помощью схемы (чертежа), на которой указываются форма и размеры стержня и бородки ключа.

При исследовании цилиндровых замков сначала отделяют от корпуса их цилиндровый механизм, а затем проводят эксперимент по взаимодействию ключа и цилиндрового механизма. Поворот цилиндра ключом свидетельствует только о возможности использования замка по назначению, но не может служить основанием для вывода о его исправности. Для формирования окончательного вывода проверяется взаимодействие цилиндрового механизма и деталей запирающего механизма, приводимых в действие его поводком.

Предварительное суждение о неисправности, независимо от конструктивного типа замка, может быть сделано уже при осмотре его внешних поверхностей, в случае обнаружения его существенных деформаций и повреждений, исключающих нормальную работу. Как правило, это применимо к висячим замкам. Чаще всего повреждения и деформации представлены в виде:

А) деформации дужки, заключающейся в несоосности ее запираемого конца и отверстия для него, находящегося в верхней грани короба;

Б) отделении (отсутствии) запираемого конца дужки;

В) деформации или полном срезании оси дужки;

Г) деформации или разрушении короба.

Во врезных замках признаками их неисправности являются разрушение корпуса, отделение от него (или переламывание) цилиндрового механизма, деформация головки засова, исключающая взаимодействие его головки с отверстием в запорной планке и др.

Однако в любом случае, несмотря на обнаружение перечисленных дефектов, окончательный вывод о техническом состоянии замка возможен только после его полной разборки и тщательного исследования всех деталей, поскольку помимо установления факта неисправности (исправности) замка необходимо указать ее конкретное проявление, а также установить причину. Причинами неисправности могут быть:

Криминальное отпирание или взлом замка;

Нарушение технологического процесса его изготовления;

Длительная эксплуатация замка.

Характерными последствиями взлома, проявляющимися на деталях запирающего механизма, являются деформация или поломка оси сувальд, стойки засова, пружины (пружин) сувальд; деформация или поломка поводков цилиндрового механизма, срезание стопорных штифтов и др. Возможна одновременная поломка или деформация нескольких сопряженных деталей, воспринимающих усилие, развиваемое орудием взлома.

Нарушение технологии изготовления проявляется чаще всего в наличии на корпусе замка зазоров между его составными элементами, размеры которых превышают заданные конструктивными требованиями; в разобщении сувальд и их пружин или разобщении засова и его стойки, что является результатом их некачественной запрессовки; в поломке пружин сувальд, возникающий как следствие нарушения режима их термической обработки (закалки) и др.

В результате длительной эксплуатации замка одновременно возникает износ участков деталей, активно взаимодействующих в процессе отпирания-запирания: стойки засова и кромок вырезов в сувальдных окнах, поводка цилиндра и вырезов на засове, штифтов цилиндра и поверхности корпуса цилиндрового механизма и т. п.

В обосновании вывода о техническом состоянии замка должны быть указаны все необходимые фактические данные, установленные в ходе исследования. Примерная формулировка вывода об исправности замка может быть следующей:

«Наличие всех деталей механизма замка, их правильное сопряжение, надежное взаимодействие в ходе экспертного эксперимента, включая фиксацию засова в запертом положении, служат достаточным основанием для вывода об исправности замка, представленного на исследование».

Возможны случаи обнаружения в замке дефектов, снижающих уровень охранных свойств замка, но все же обеспечивающих его запирание. Чаще всего таковыми являются отсутствие отдельных деталей: сувальды, пружины сувальды или штифта. В таких случаях формулируется следующий вывод: «Отсутствие одной сувальды (штифта, пружины сувальды) позволяет использовать замок по прямому назначению, но существенно снижает уровень его охранных свойств, что служит основанием для вывода о неисправности замка».

При обнаружении существенных поломок и дефектов формулируется следующий вывод: «Деформации стойки засова и оси сувальд, возникшие в результате взлома замка способом отжима засова, исключают взаимодействие деталей запирающего механизма (перемещение и фиксацию засова), что служит достаточным основанием для вывода о неисправности замка и невозможности его использования по прямому назначению, т. е. эксплуатации».

Замочному слесарю или продавцу замочно-скобянных изделий часто приходится сталкиваться с обывательскими мифами и легендами относительно предмета нашей работы. И возникновение подобных мифов и легенд в большинстве случаев связано с низкой грамотностью, как потребителей, так и многих продаванов. Человек не владеет темой, и чтобы объяснить какой-то непонятный момент, ему приходится прикладывать фантазию, которая часто граничит со скудоумием.

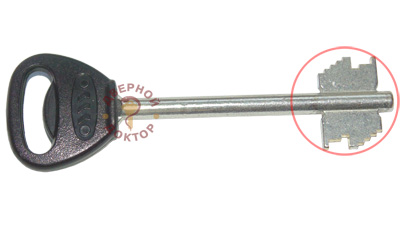

Здесь мы поговорим с вами о сувальдных замках. Рассмотрим их строение, а также обсудим легенды и несуразицы, которые окружают сувальдный замок.

Замки с ключами такого типа называются именно сувальДные, а не сувальные, как зовут их некоторые.

От слово «сувальда», а не от глагола «сувать». О происхождении этого необычного названия поговорим ниже.

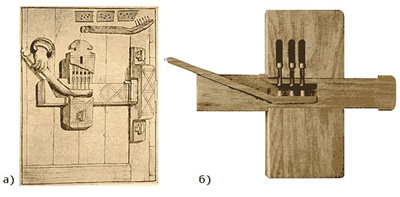

Замки с сувальдным типом механизма одни из самых древних в мире. В одном из предыдущих материалов, где мы рассматривали общую информацию по замкам, была вводная часть про замок египетский, появившийся около 4000 лет назад. Так вот, не смотря на то, что кодовыми элементами египетского замка были штифты, по принципу работы он больше похож на сувальдный, потому что управление засовом осуществлялось непосредственно ключом, а не какими-то приводными элементами. А египетский замок – это первое официальное упоминание о замках в мире.

Иногда сувальдные замки называют сейфовыми. Непонятно, кто первый стал использовать это неправильное определение: ушлые продавцы, которые с помощью слова «сейфовый» хотели подчеркнуть секретность продаваемого товара, либо обыватели, которые надеялись, что волшебное слово «сейфовый» возведет их замки в ранг недоступного.

Сейфовый замок называется сейфовым потому, что он предназначен к использованию только на сейфе. Устанавливать сейфовый замок на дверь квартиры или ещё куда-либо кроме двери сейфовой крайне тяжело. А если же измудриться и установить, то пользоваться – невозможно. Сейфовый замок подразумевает открывание и закрывание только снаружи. Даже если внутрь сейфа попадет какая-то «бабайка» - она не должна иметь возможность открыть замок изнутри.

Ещё раз, сейфовый замок – это не тот, который имеет какой-то определенный тип механизма, а тот, который предназначен для установки и эксплуатации именно на дверке сейфа. Существуют сейфовые замки с сувальдным типом механизма. Но далеко не все сувальдные замки являются сейфовыми. Мы же с вами в рамках данного материала разговариваем о квартирных замках с сувальдным типом механизма, и они сейфовыми не являются. Говорить о какой-то сейфовости относительно этих замков неправильно.

Изучать замок с сувальдным типом механизма мы будем подетально. Мы подробно рассмотрим кажду составляющую, узнаем назначение каждой деталюшки, и уже только после этого соберем сувальдный замок и сквозь прозрачную крышку увидим принцип работы сувальдного замка.

Как и любой другой замок, сувальдный имеет корпус. Корпус, это грубо говоря, металлическая коробка, в которой размещаются и работают все составляющие замка. В большинстве своем корпус закрывается крышкой, как в нашем случае.

Но существуют сувальдные замки, у которых крышка отсутствует, а пакет кодовых элементов прижимается и удерживается в корпусе металлическим листом, основой дверки, на которую замок монтируется. Чаще это встречается именно на сейфах и металлических ящиках.

В некоторых случаях крышка сувальдного замка изготавливается из термообработанной стали. Такие замки лучше противостоят силовым методам вскрытия, но и стоимость замка с такой крышкой, конечно же, возрастает.

В нашем случае сувальдный замок имеет не термообработанные корпус и крышку, которые оцинкованы.

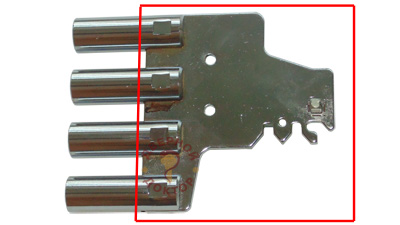

Непосредственное запирание дверки осуществляет засов замка. В сувальдном замке засов в большинстве случаев выглядит вот так:

Штыри, пальцы и пластины, которые выходят из корпуса представляют собой ригель или ригеля, если их несколько. Именно ригелями происходит фиксирование дверного полотна.

Помимо видимой части, у замка в частности и у сувальдного присутствует скрытая часть засова, которую без разбора замка не увидеть.

В частности это хвостовик засова. Хвостовик – это стальная пластина, которая неподвижно соединена с ригелями.

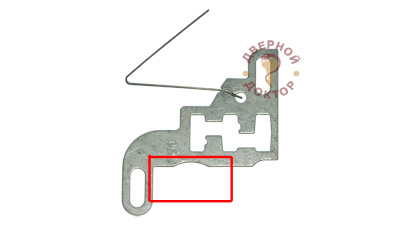

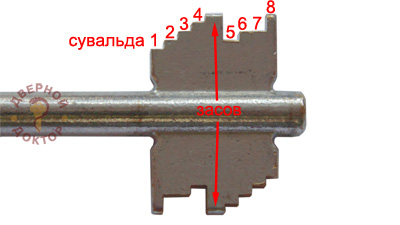

На хвостовике присутствуют несколько важных локаций:

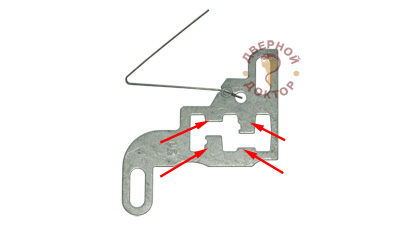

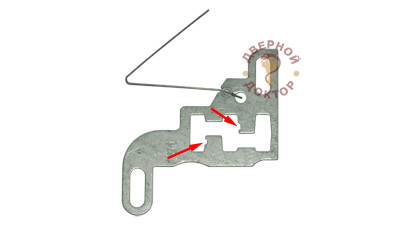

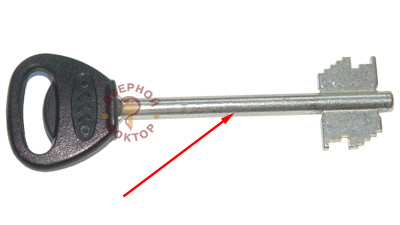

Через неё ключ сувальдного замка двигает засов.

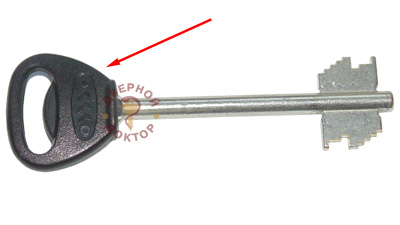

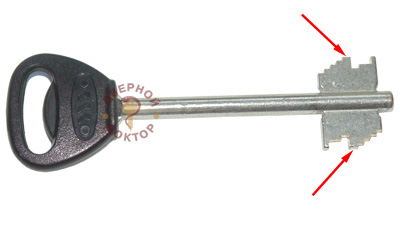

Буквально 8-10 лет назад существовал такой вид взлома сувальдного замка, как вскрытие свертышем.

В скважину сувальдного замка вставлялся так называемый предварительно изготовленный «свертышь». Пор форме свертышь очень напоминал ключ сувальдного замка, только на нем не было зубчиков. Свертышь изготавливался из очень жестких сплавов, подкаленной стали определенных марок и т.д. При помощи рычага, который присоединялся к ручке, свертышь с огромным усилием прокручивался в сувальдном замке, ломал сувальды и силком двигал засов замка. Двигал как раз через зубчатую гребенку. Метод взлома был очень быстрый и относительно тихий.

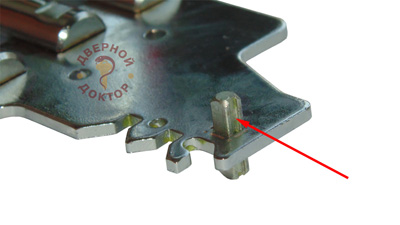

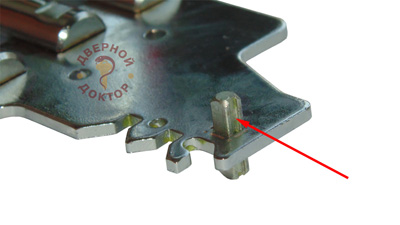

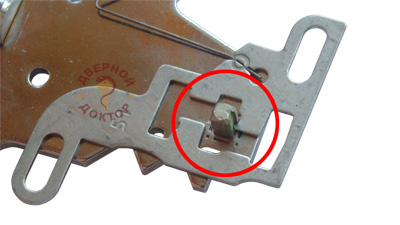

Но около десяти лет назад производители внедрили в свои замки изящное решение, которое давало 100% защиту от вскрытия сувальдного замка свертышем. Искусственно ослабленную зубчатую гребенку. На представленном у нас замке видно, что зуб замка искусственно ослаблен просверленным отверстием.

Теперь при попытке открыть такой замок свертышем, ослабленный зуб сломается и не пустит злоумышленника внутрь. Правда, замок после этого перестанет открываться и родным ключом, но это другой вопрос. С основной своей задачей он справился – жулика внутрь не пустил.

С внедрением искусственно ослабленной зубчатой гребенки, метод вскрытия сувальдного замка сверткой пропал полностью. Если десять лет назад об этом часто говорили, а сотрудники провоохранительных органов частенько встречали взломанные сувальдные замки свертышем. То сегодня этого уже не встречается.

Немного отошли от темы, продолжим рассматривать засов замка.

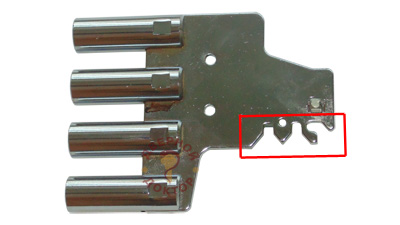

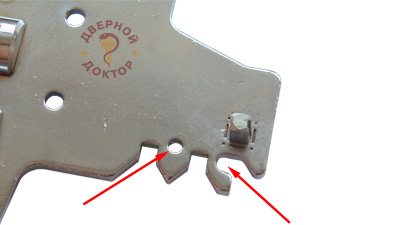

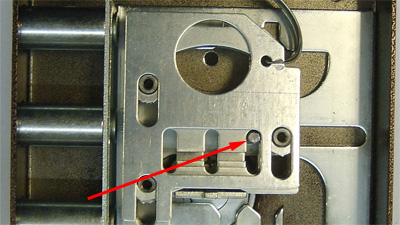

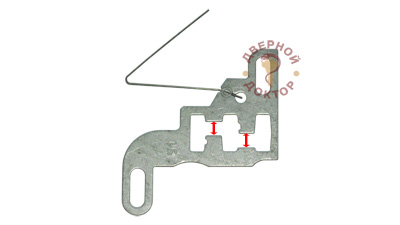

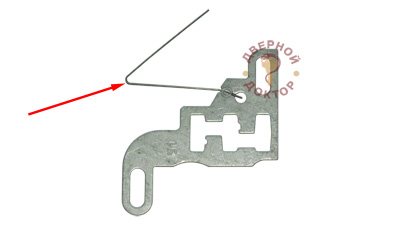

Помимо зубчатой гребенки, хвостовик засова имеет такую важную деталь, как стойка хвостовика засова. Особо обращаем ваше внимание на эту деталь и повторим её название: стойка хвостовика засова.

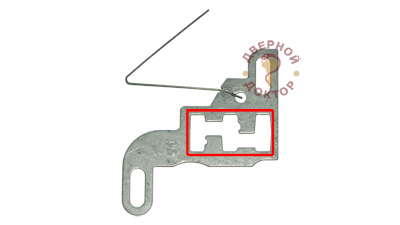

В нашем случае вот она:

Стойка хвостовика засова - это деталь, посредством которой происходит стопорение засова замка. Если на полностью закрытом замке надавить на ригеля, пытаясь загнать их внутрь рукой, то мешать задвижению засова будет именно стойка, она упрется в кодовые элементы.

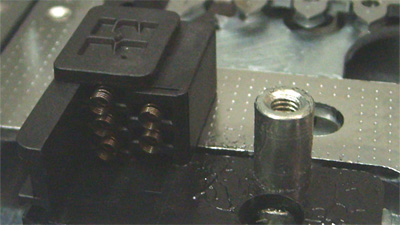

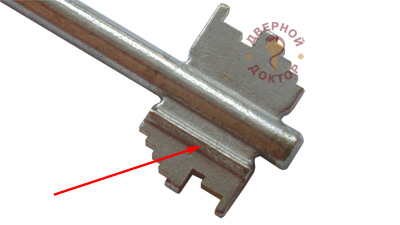

Существует такой метод вскрытия сувальдных замков, как удаление стойки хвостовика засова, посредством высверливания. Если полазить по интернету, можно даже какие-то шаблоны нарыть, которые показывают точное месторасположение стойки на закрытом замке, если отцентровать шаблон по замочной скважине.

Высверливание стойки как ранее, так и сейчас весьма популярный метод вскрытия сувальдных замков в криминальной среде. Поэтому многие производители по умолчанию стойку изготавливают из жестких сплавов (например, каленая сталь), либо внедряют в её тело что-то жесткое, типа стального шарика. Можно даже дополнительно защитить этот важный элемент сувальдного замка бронепластиной.

Некоторые личности, набравшись «вершков» из интернета по поводу сверления, начинают убеждать окружающих (и нас продавцов, мы-то ведь самые бестолковые, ничего про свой товар не знаем, только и ждем, чтобы кто-то пришел да рассказал), что сувальдные замки – это совершенно бесполезные изделия, поскольку легко, быстро и относительно тихо высверливаются. Мы в этом случае обычно спрашиваем – что и когда в последний раз человек сверлил и держал в руках электроинструмент? В половине случаев оказывает, что у диванного вскрывателя, стоящего перед тобой, дрели или «шурика», как такового нет совсем.

Специалистам нашей компании неоднократно приходилось использовать метод высверливания стойки при аварийном вскрытии двери, при потере ключей или при поломке замка. С уверенностью утверждаем, что вскрытие замка методом точечного высверливания – это геморройное и сложное занятие. При высверливании стойки хвостовика засова можно встрять на очень длительное время – можно до двух часов проковыряться на вызове. При этом высверливание стойки хвостовика, процесс сложно предсказуемый. При сверлении замок может сильно засраться, в месте сверления могут образоваться стружки, которые будут продолжать стопорить засов, в конце концов, засов может перекосить, потому что в некоторых моделях замков по стойке позиционируется движение засова. Были случаи, когда в просверленном отверстии ломалось сверло, те кто сверлил горизонтальной плоскости два предмета, наложенных друг на друга, знаю, что такое случается. И теперь некоторое время потребуется для того, чтобы сломанное сверло раскрошить и вытащить из отверстия, и уже потом продолжить сверление.

Короче, процесс невероятно геморройный. Безусловно, с опытом и с увеличением количества высверленных замков уменьшается и время на это действие.

Но те люди, кто профессионально оказывает услуги по аварийному вскрытию замков и дверей, ушли от высверливания в сторону других видов вскрытия, в том числе и потому, что сверление – это долго, тяжело и слабо предсказуемо.

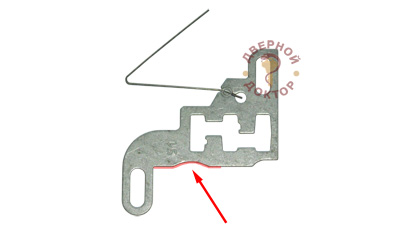

Стойка хвостовика засова в большинстве случаев изготавливается в виде квадрата. Но встречаются самые разнообразные формы стоек. Например, в некоторых отечественных замках стойка может быть круглой в сечении – такая форма упрощает вскрытие замка интеллектуальными методами, отмычками.

В большинстве случае, стойка хвостовика засова имеет противоотмычное исполнение. В нашем случае мы видим, что стойка имеет противоотмычкай паз. Как он работает, увидим дальше.

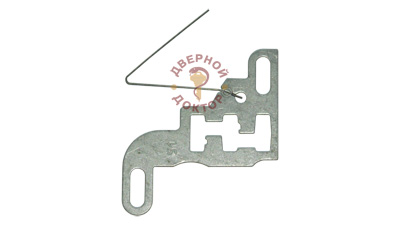

На замках тяжелой серии, там, где присутствуют выходы по вертикальный привод (под тяги), хвостовик засова зачастую имеет деталь управления выходами под тяги. В нашем примере этого нет.

Ну а теперь о кодовых элементах!

Кодовые элементы сувальдных замков представляют собой пластины разных форм и зовутся сувальдами.

Одна из теорий утверждает, что слово «сувальдный» произошло от немецкого слова Zuhaltung, которое переводится как блокировка или запирание. А сам кодовый элемент на немецком звучит, как Zuhalt. В нашей стране это слово несколько трансформировалось и превратилось в слово «цугаль», которое в настоящее время встречается уже крайне редко.